08/22

2016

チャレンジの功徳がシナジー

やっぱり、人は「行動力」なのだろうか?

書店に行ってみると、

「行動力」についての本がちらほらと目につく。

例えば、ベストセラーにもなった

『結局、「すぐやる人」がすべてを手に入れる』という本。

サブタイトルは、

「能力以上に結果が出る行動力の秘密」ということで、

いかに行動力が大切かを説いている。

さらに、『考える前に動く習慣』というタイトルの本。

こちらは禅宗の考え方をもとに、

行動・体・心の順で自分を変えていこうという内容だ。

行動を起こすには、頭ではなく、

体から動かすのが良いということ。

『あれこれ考えすぎて“動けない人”のための問題解決術』

という本もあった。

要するに動かない状態が良くないし、

行動力が上がると人生が変わるということを訴えている。

最近は行動力を身につけるための

セミナーもたくさん開催されており、

インターネットでも注目されているようだ。

こうした例を挙げたうえで私が言いたいのは、

成功する人としない人の差は、学歴や頭の良さではない。

「行動力の差」なのだ。

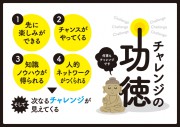

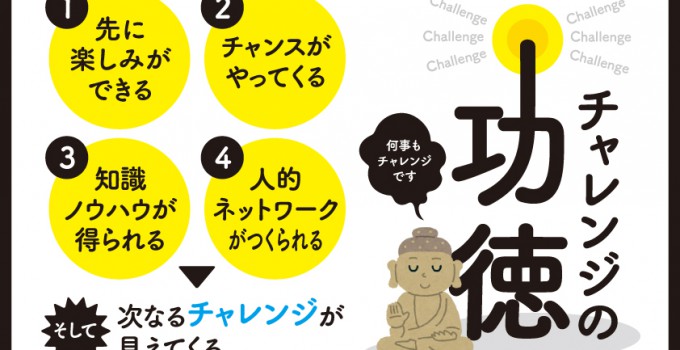

先日のビジ達で書いた「チャレンジの功徳」も、

今回と同じく行動力の話だ。

中島流では、行動力=チャレンジである。

すなわち、「チャレンジは相乗効果をもたらし、

成功に導く」ということ。

では、チャレンジしない人はどうなるのかというと…?

1、チャレンジしないから、チャンスに出会えない

2、チャレンジしないから、チャンスを活かせない

3、チャレンジしないから、いい仲間と出会えない

4、チャレンジしないから、行動力が身につかない

5、チャレンジしないから、相乗効果が得られない

6、チャレンジしないから、知識やノウハウが得られない

7、チャレンジしないから、次なるチャレンジが見えてこない

こうしてリスト化してみると、デメリットの多いこと!

何もしないから何も起こらないし、成長もできないのだ。

皆さんご存知だと思うが、私ももちろん行動派。

あれこれと不安に駆られて考える前に、

「とりあえず行ってみよう」「やってみよう」の精神で

チャレンジを重ねてきた。

「覚悟」を持ってチャレンジすることが最善だが、

もし不安でも「スケジュールに入れてしまえ」ば、

やらざるを得なくなるだろう。

そうして行動力に磨きをかけて来たのだ。

「下手な考え休むに似たり」という言葉があるように、

考えているだけでは何も進展しない。

チャレンジこそが人を成長させ、成功に導くのだ!