05/19

2025

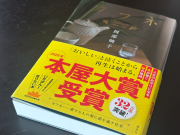

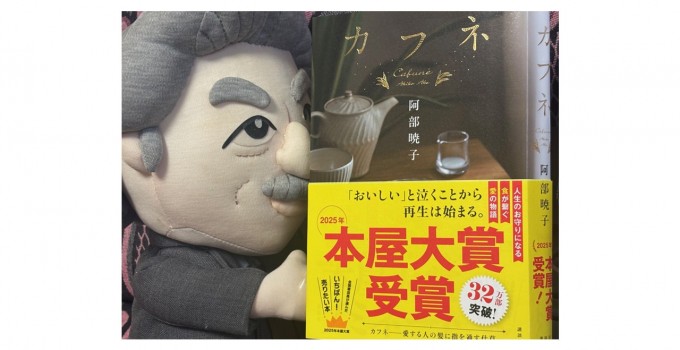

書店員がおすすめする『カフネ』と 本屋大賞の意味!

2025年4月に発表された本屋大賞は『カフネ』阿部暁子著。

いつもの大手町の丸善で手に取り読み始めた。

3日間で300ページ強を読んでしまった。

(私にしては早い読み終わり)

→法務局に勤める“野宮薫子”は、溺愛していた弟が急死して

悲嘆にくれていた。

弟が遺した遺言書から弟の元恋人“小野寺せつな”に会い、

やがて彼女が勤める家事代行サービス会社

「カフネ」の活動を手伝うことに。

弟を亡くした薫子と弟の元恋人せつな。

食べることを通じて、二人の距離は次第に縮まっていく…

(出版社の紹介文より)という物語。

「カフネ」とはポルトガル語で

“愛する人の髪にそっと指を通す仕草(しぐさ)”のことだという。

そのタイトルは、ラストシーンに呼応するわけだが…

もっと物語にハラハラどきどきを期待してた感はあったのだが、

結果として面白く読ませてもらった。

【書店員の思いが込められた“本屋大賞”は、結構読んでいた!】

もちろんご存知だと思うが…

本屋大賞は、全国の新刊書書店で働く書店員が、

最も読者に薦めたい、または自分の店で売りたいと思う本に

投票して選ぶ文学賞。

読者に読んで欲しいという書店員の思いが込められている書籍。

あの半年に1回選ばれる“芥川賞”や“直木賞”とは

その選ばれるコンセプトが違うわけで…

だからつい手にとってみたくなるわけだ。

◆2019年の『バトンは渡された』瀬尾まいこ著

→読みながら涙したような…映画も観た。

◆2018年『かがみの孤城』辻村深月著

→これはフィクションなればこその展開が…

◆2016年『羊と鋼の森』宮下奈都著

→真面目なピアノの調律師の物語だったような…

◆2014年『村上海賊の娘』和田竜著

→史実に基づいた瀬戸内海の村上海賊の話だった。

◆2016年2位の『君の膵臓をたべたい』住野よる著

→映画も観た記憶が…略称は「キミスイ」である。

ああ2013年の『海賊とよばれた男』百田尚樹著も読んでいた。

鍵山相談役が勧めてくれたあの出光興産の創業者

出光佐三をモデルに描かれたノンフィクション歴史小説だ。

これは上巻、下巻があり結構読み甲斐もあったのだが

ノンフィクションなのに物語の揺さ振りも多く、

楽しく読んだ記憶がある。

これ以外にも手にした本屋大賞の書籍もあるのだが、

さまざまな理由でフィニッシュされずに本棚に並んでいるものも。

【書店員の推薦の本たちを、耳で楽しむ新しいスタイルも?!】

本屋大賞は、本に愛情を注ぐ書店員によって選ばれるため、

選ばれた作品には深い愛着と推薦の理由がある。

日々多くの書籍に触れる彼ら彼女らの視点は、

私たち読者にとって非常に貴重なもの。

本選びに迷うことが多い中、

この賞が示す基準は信頼できる指針であり、

私たちの読書体験を豊かにする大きな役割を果たしてくれている。

この賞を通じて、まだ知らない名作や新しい作家との

出会いが生まれ、読者はより広い世界を楽しむことができるのだ。

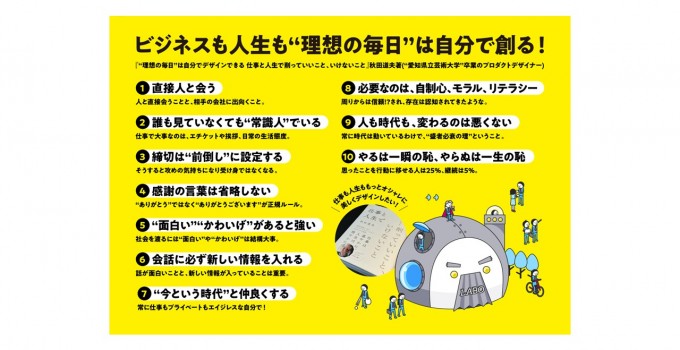

先のビジネスイノベーションのゲストに

あの“オーディオブック”の創業者、

株式会社オトバンク 上田 渉会長が出演してくれたこともあり、

もっとたくさんの本を楽しみながらも体験したい私としては、

そろそろ2倍速でも楽しめる

オーディオブックにしてみようかなぁ〜。

みなさん“本屋大賞”に選ばれた書籍、読んでますか?!

耳で聴く“オーディオブック”活用してますか?!