03/03

2025

テクノロジーの融合がもたらす 2030年のビジネスとその可能性!

私がギリギリ、ビジネスで活躍しているだろう2030年。

今から5年後であるが、

まずはこの2030年のビジネスを念頭に考えたい。

(少し我田引水的発想だが…)

すぐ先に待ち受けている未来を見通し、

来るべき事態に適応する機敏さを

私たちは今求められているのだ。

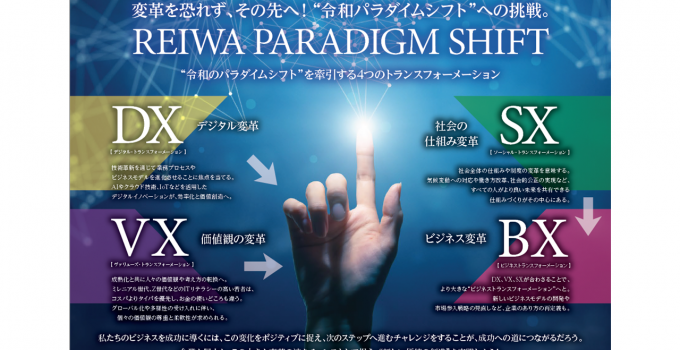

今やあらゆる分野にさまざまなテクノロジーが現れ、

イノベーションが起こり、そしてコンバージェンスへ。

すなわちさまざまな分野でのテクノロジーの“融合”である。

この“融合”が、エクスポネンシャル(指数関数的)な加速となり、

私たちのビジネスも加速度を伴って大きく変わろうとしている。

これからの5年間だけでもさまざまなテクノロジーの融合が起き、

私たちのビジネスは大きく変わっていくことだろう。

◆1. 量子コンピューティング

量子コンピュータは、複雑な問題を高速に解決する

新たな計算手法を提供する。

新薬開発や材料科学への応用が期待される。

◆2. 生成AIであり人工知能

AIはデータ分析や自動化を進化させ、

生成AIは創造性を伴ったコンテンツ制作を可能にする。

これにより、特に創造産業やサービス業での活用が広がる。

◆3. 5G含めたネットワーク

5G(6G)技術は超高速通信を実現し、

IoTやリアルタイムデータ処理を加速する。

これによって、自動運転車やスマートシティの発展に期待。

◆4. ロボティクス革命

ロボットの進化は製造から日常生活、医療までと幅広い。

人間との協働作業の効率化や安全性向上が図られ、

社会全般での利活用が進む。

◆5. 仮想現実・拡張現実

VR/AR技術は教育、エンターテインメント、

トレーニングに革命をもたらし、没入型体験を提供する。

特にリモートワークや教育環境での活用が拡大中。

◆6. 3Dプリンティング

3Dプリントは製造プロセスを変革し、

カスタマイズ製品の低コスト生産を実現。

医療分野では義肢やインプラントの作成にも利用される。

◆7. ブロックチェーン

この技術は安全で透明性のある取引を可能にし、

金融以外にもサプライチェーン管理、

投票システムなど広範囲に利用が進められてる。

◆8. ナノテクノロジー

材料特性の改善や新しい医療治療法の開発を促進。

特にエレクトロニクスや医療分野での革新が期待できる。

◆9. バイオテクノロジー

遺伝子工学や生体材料開発を通じて医療や農業を革新。

個別化医療や新資源の可能性を広げる。

これらのテクノロジー革命は、

私たちのビジネスや日常生活に大きな影響を与えている。

特に注目すべきは、異なる技術のコンバージェンス(融合)。

量子コンピューティングと生成AIの組み合わせは、

高度なデータ解析を可能にし、

5Gネットワークはその通信基盤を支える。

この統合によって、情報産業はさらなる効率化を実現する。

ロボティクスとVR/AR、そしてAIが融合すると、

エンタメや教育、医療の分野に新たな体験が生まれることに。

また、3Dプリンティングとナノテクノロジーの連携により、

革新的な製造や治療法が次々と登場する可能性が…

そして今後は、“◆10. 宇宙産業”も

大きな影響を与えるに違いない。

私たちはこれらの技術的進展を柔軟に取り入れ、

ビジネスモデルやサービスを再構築する必要があるということ。