10/25

2021

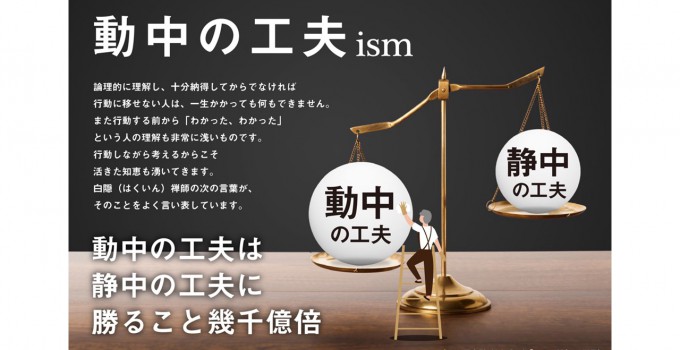

“動中の工夫ism”がスピード経営を実現!

このビジ達でも何度か紹介している“動中の工夫ism”。

鍵山相談役が、“動中の工夫は静中の工夫に勝ること幾千億倍”と

白隠禅師の言葉を少し変え

発信しているフレーズだが、

中島流は、これに“ism”(主義)を付けた。

今回は、この“動中の工夫ism”を実践しているのが、

イーロン・マスクであり、エアクローゼットの天沼社長という

お話だ。

この変化の多い不確実性の時代は、

とにかくチャレンジして、チャレンジして

その結果を受けて次に活かす時代。

イーロン・マスクは失敗しては修正をし、

失敗してまたアプローチを変え、

失敗してまた次なる展開を・・・これを繰り返している。

中島流では、“動中の工夫スパイラル”!

まさにらせん状にチャレンジしている感がする。

2002年創業の“スペースX”はファルコン1の打ち上げ成功までに

3回の失敗をし、4回目にようやく成功。

ロケットの再利用をすることで大きなコストダウンを実現するには、

1段目ロケットを地球に戻し無事に着陸させねばならない。

これを成功させるまで7回の失敗をしている。

ようやく8回目に成功したが、これは世界初となった。

今まで、ファルコン9を累計で121回打ち上げ、

1段目ロケット着陸成功は81回。

このことから、創業して20年に満たない企業が、

いかにスピードを重視して次から次へとチャレンジしているか

わかってもらえるだろうか。

“スピードが早いのが自分達の真骨頂”とイーロン・マスクは言う。

先日エアクローゼットの天沼社長に

“動画番組Business Today”に二度目の登場してもらった。

当初エアクロのビジネスモデルは、

これまでにないファッションレンタルモデルで、

多くの人に“うまくいくわけない”と言われたという。

その意見を全て受け止め、それらの危惧や課題に対して

答えを出しながらスタートした。

そして、お客様の声にしっかり耳を傾け、

そのモデルを修正し磨きをかけていったという。

天沼社長は楽天時代には、UI(ユーザーインターフェイス)と

UX(ユーザーエクスペリエンス)の責任者として携わっていて

お客様の声を反映させることに長けていたという。

創業して7数年たった今でも、

天沼社長はお客様のメッセージに必ず目を通している。

すなわち、行動し、修正しの繰り返しを実践しているのだ。

イーロン・マスクと天沼社長の共通点は、

スピードを重視して、“行動しては修正”の繰り返しをしているところ。

とにかく、今の時代はスピード経営が求められている。

価値感がどんどん変化する今、その変化する価値感に

スピード感ある対応が求められている。

それが顧客満足につながっていくというわけ。

すなわち“動中の工夫ism”で、机上の論理ではなく、

常に行動しての修正を繰り返すことによって

これまでにないビジネスモデルやサービスに結びつく。

この“動中の工夫ism”が今の時代にあった

商品やサービス提供の提供に欠かせない、

“スピード経営の実現”となるのだ。