05/25

2020

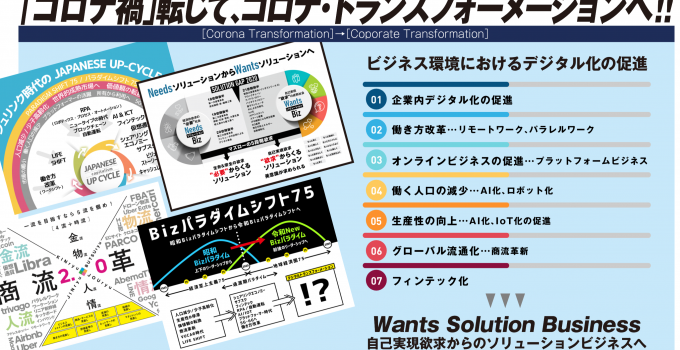

“Coronaトランスフォーメーション”の実践!

先週も“Chance to Challenge”と題し、

今こそ“Nextステージ派”になるべきと発信した。

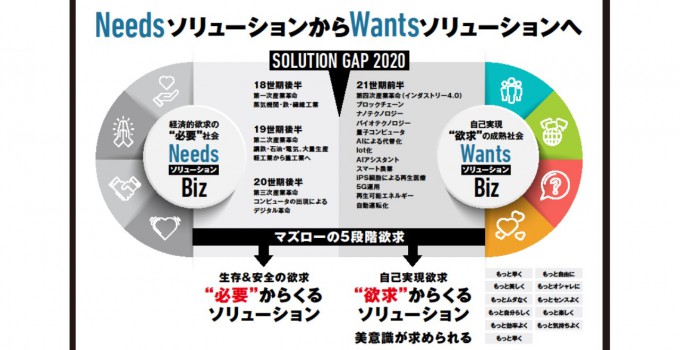

私は、“パラダイムシフト75”として、

グローバル経済化、デジタル化の促進により、

価値観が転換する時と以前から発信していた。

そしてデジタル革命による“破壊的イノベーション”が起き

産業構造の大転換期だと目されていた、まさにこのタイミングで

コロナショックが起きたのだ。

コロナによる影響が出始めたのが2月からだとすると

まだ3ヶ月しか経過していないのに、“広さ・深さ・長さ”

において既に過去の危機を上回る“破壊的危機”

となるのは間違いない。

アフターコロナでは以前に戻るのかというと・・・、

旅行について・・・

海外からのインバンド需要はコロナが収束したとしても

簡単には戻らない。一度ボーダーが出来てしまったので、

しばらくは海外への旅行を控えるだろう。

国内旅行は徐々に増えて行くだろうが、完全に戻るには

数年の歳月がかかる。

外食産業について・・・

オンラインをベースにしたデリバリー需要が大きくなっていく

のは間違いない。

実際、都心では、ウーバーイーツや出前館のバイクを

頻繁に見かける。

(店需要が以前のように復活することはないだろう)

働き方改革について・・・

私の会社でもほとんどのスタッフは自宅で仕事をし

ほんの数名だけが出社している状態。

テレワークが浸透すると、スタッフ全員が集まることは

特別なとき以外ないだろう。

それは、時間の節約、交通費の節約、賃料の節約にもつながる。

その上、都心への人口の集中は地震や災害を考えると

リスクが大きく避けるべきだと多くが気づき始めた。

この3点をとってももう以前と同じにはならないことが明白だ。

そこで、私は声高く“コロナ・トランスフォーメーション“の実践!

と発信したい。

トランスフォーメーションとは、“大きな改革”という意味。

すなわちコロナ禍により、より速く、より大きく、より確かに

変革しなければならなくなったわけだからだ。

それは、

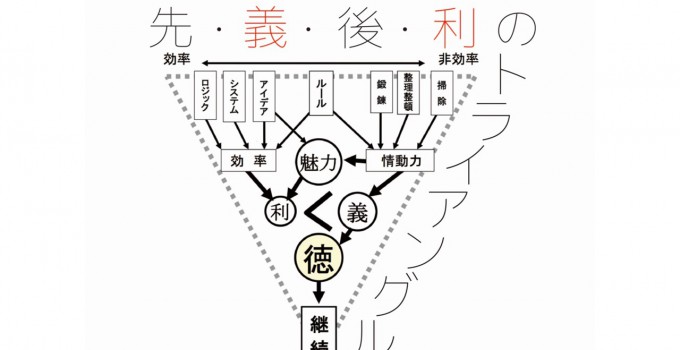

1.日本社会における Japaneseトランスフォーメーション。

足踏みしていた日本の産業構造も含めた社会構造の大変革ととき。

少し前までは Japanese up-cycleと発信していたが、

もはや、up-cycleでは不十分となったがゆえの

トランスフォーメーションなのだ。

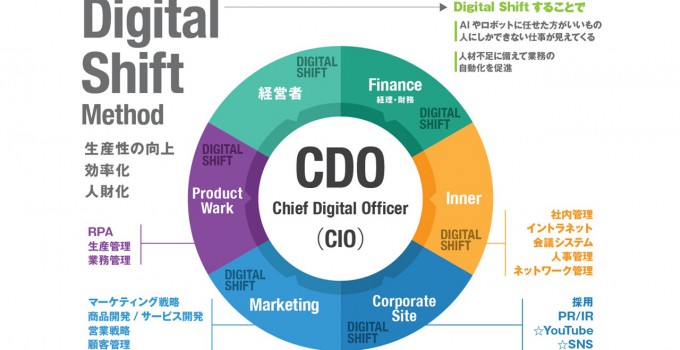

2.Corporateトランスフォーメーション。

会社の中での組織、評価基準、デジタル化、働き方等を

ドラスティックに変えていく。

そして、この2つのトランスフォーメーションを進めていく上で

大切なことはミレニアム世代へ委ねていくことだ。

これからの時代をつくるミレニアム世代が

この難局に対応することで、新たな価値観がビジネスに反映されて

いくということなのだ。

さぁ、この期に、私達の世代交代も進めていこうではないか。