10/21

2019

“コンピテンシー”という習慣

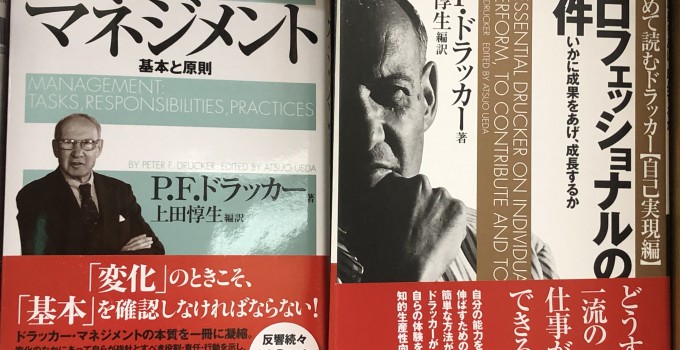

ある雑誌で「ドラッガーの教え」という記事を読み、

改めて納得したことがある。

それは “自らをマネージメントする「習慣」こそが大切だ“

ということ。

ドラッガー著の、『経営者の条件』では、

「成果をあげる人とあげない人の差は、習慣的な姿勢である」

と言い切られている。

そして・・・「ほかの人間をマネージメントできるなどということは

証明されていない。

しかし、自らをマネージメントすることは常に可能である。

マネージメントとは模範となることによって行うものである」

と書かれている。

そして成果を生み出しているのは、いわゆる業務知識や専門知識では

なく“5つの能力”としている。

1.時間管理する

2.“貢献”に焦点を合わせる

3.人の強みを活かす

4.最も重要なことに集中する

5.成果のあがる意思決定をする

そこではたと、思い出したのが、

スティーブン・R・コヴィー著の「7つの習慣」だ。

この本では、どんな才能よりも、能力よりも

“7つの習慣”をあたりまえのように日々徹底し、

習慣づけることが大切だと教えてくれている。

改めて、“7つの習慣”について触れておこう。

1.主体的である

2.終わりを思い描くことから始める

3.最優先事項を優先する

4.win-winを考える

5.まず理解に徹し、そして理解される

6.シナジーを創り出す

7.刃を研ぐ(肉体・精神・知性・社会・情緒)

(久々に7つあげてみたが、なんとなく懐かしく思える)

ドラッガーもコヴィーも共通にかかげてるのは、

成果をあげるために必要なのは、日々いかに行動するか、

考えるかの“習慣”であると言っているのだ。

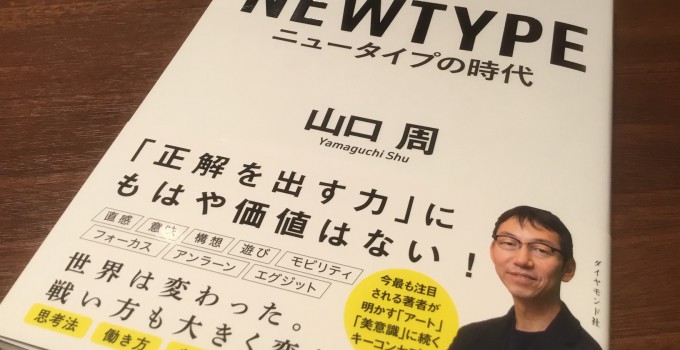

さて、今回のタイトルにもある “コンピテンシー“ とは、

“高い業績、成果につながる行動特性” のことで

最近、コーチングやマネージメントの場面でもよく使われている。

つまり、業績をあげるための“プロセス”こそが大切だとして、

その背後にある特徴的な行動に注目しているのだ。

ただし、この行動は、一朝一夕にできるのではなく、

日々習慣づけられた行動があってこそということだ。

ついでだが、中島流の企業が選ばれるための7つのルール

“選ばルール7“ の7つめは「徹底の二乗」としている。

これは習慣化して徹底していることが選ばれる理由ということ。

いい習慣を徹底すること、すなわち“コンピテンシー”こそが、

結果的にわたしたちに成果をもたらしてくれるってことだ!