05/25

2015

中小企業の流儀“Small Giants”

「これからの時代は、中小企業の頑張りにかかっている」。

これまでも何度かそんなことを語ってきたわけだが、

以前にこのビジ達でご紹介した

『Small Giants』という本にも、

同じようなメッセージが込められている。

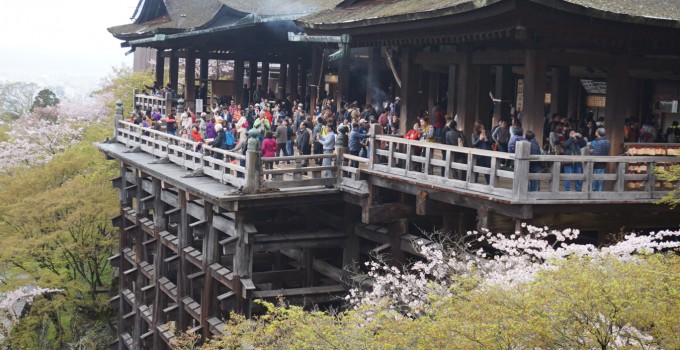

あの世界経済NO.1のアメリカでさえ、

“Small Giants”(小さな巨人)な企業の活躍が

あってこそ支えられているというのだ。

中小企業の割合が9割を占める日本であれば、なおさらだろう。

にもかかわらず、書店に並ぶ多くのビジネス本は

大企業の成功事例をまとめたものばかり。

いやいや、そんなものをただ真似るだけではダメなのだ。

絶対に“Small Giants”にはなれない。

なぜなら中小企業には、

中小企業にしかできない生き方や考え方があるわけで、

根本的に大企業と違うからだ。

そんな中小企業の流儀を貫く会社として、

まずパっと頭に思い浮かぶのは

やはり群馬県の中里スプリング製作所。

従業員は28名以下という町工場としての規模を維持することで、

ものづくりのクオリティに徹底的にこだわっている。

しかも、イヤな取引先とは仕事をしないことを断言し、

売り上げという数字を追い求める大企業には

絶対に真似のできない独自のビジネスを展開している。

規模が小さいからこそ、従業員と家族のような関係で

結ばれた経営が実践できているわけだ。

そうそう、家族のような関係…といえば、

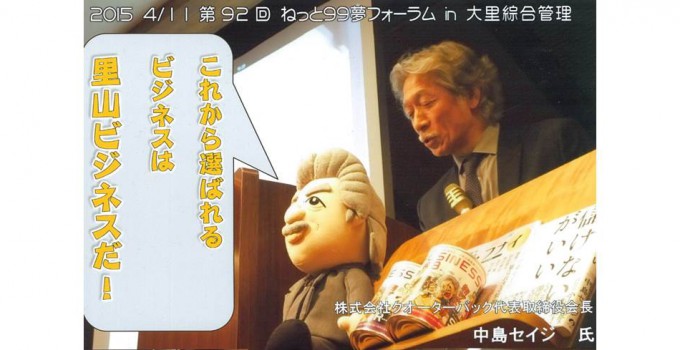

千葉県にある大里綜合管理も忘れてはいけない。

こちらは会社を開放して従業員の子どもを含めた

学童保育をボランティアで行ったり、

イベントの開催やレストラン展開をしたりと、

地域貢献を第一に考えた家族主体の経営に徹している。

どちらの企業も時代におもねることなく、

自分たちの企業の存在理由をしっかりと見定めている。

いやあ、その徹底ぶりは本当にすごい。

だから、売り上げなどの数字や企業規模の大きさに

とらわれないビジネスを実践できるのだ。

これこそが大企業にはできない、

中小企業ならではの利点を活かした道。

そんな中小企業の流儀を大切にすることが

見せかけの大きさではない、

“Small Giants”になるための条件なのだろう。