02/22

2016

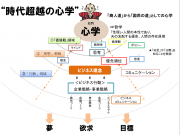

「和魂洋才」から「和魂和才」へ

これまでも何度か出会って来た四字熟語「和魂洋才」。

先日の「石門心学・実践講座」で久々に出会うことに。

日本古来の精神を持ちながら、西洋流の新しい方法論

を取り入れて事をなそうという考え方のことだが…。

すなわち、石田梅岩の心学の中核をなす“徳=正しい

心”は、まさに日本古来の心であり、“和魂”のことだという。

300年前にすでに“和魂”を意識し、日本人にとって

大切にしなければならない精神を説いていたのだ。さ

すが石田梅岩先生である。

(本当に「石門心学」を学ぶことで、いろいろな気づ

きをもらっている)

手前味噌な話だが、私の“パラダイムシフト75”の

年表上でも、第一次西洋あこがれ時代、第二次西洋あ

こがれ時代と二つのステージにかけて西洋を手本に

して近代化を推し進めて来たと語っている。少なくと

も150年以上にかけて「和魂洋才」が実践されて来たと

言ってもいいだろう。

いや、もしかしたら「和魂洋才」の“和魂”を忘れそ

うになりながらの近代化の進め方だったのかもしれない。

(私はそう思っているのだが…)

とにかく西洋を横目で見ながら、効率であり、便利を

ひたすら追い続けて来たのだ。

その結果が、一見近代的となりいろいろと便利にはな

ったが、さまざまなそのツケが回って来ることになった

今なのだ。

ここであらためて「和魂洋才」は、まだ意識しなければ

ならない事なのだろうか…

実はもう「和魂洋才」の発想は、もっと早く終焉させな

ければならなかったのだ。

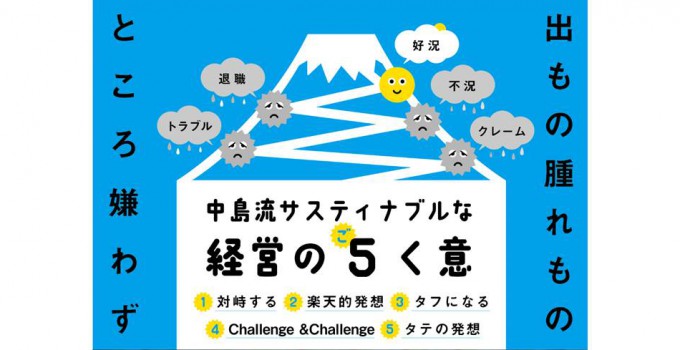

(中島流でいうところの“ヨコの発想”をし続けたわけ)

そこで、この言葉に習えば「和魂和才」の時代到来となる。

まぁとにかく、もう西洋から学ぶことはしない方がいいと

いうこと。もう隣の芝を気にしない“タテの発想”で、日

本ならではの“遠慮”の心を大切にして前に進んで行こう

ではないか。

先日もあるテレビ番組で観たのだが、日本の文化であり、

その地域のもつ特徴を活かしてお店づくりやものづくり

をすると、結果として多くの人たちが集まってくるとい

うのだ。そしてまた次なる人まで誘い引き込んでくれる

という。

一度は西洋にあこがれて、あれこれと先端技術を活かし、

日本の古きを捨て作り変えてしまったが…

残念ながら、それらの近代的なはずの建物やさまざまな

ものには“魂”は入っておらず、長く人を引きつけるこ

とはできなかったのだ。

すなわち、なるべくしてここに至ったということだ。や

っぱり“和魂”であり“和才”がいかに大切かということ。

そこで“和魂和才”をどう実躍していくかだが…

まずは「和の心」をもっともっと深堀りしない限り、本来

のベクトルは見えて来ないだろう。

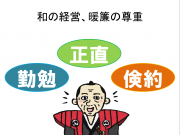

ものを大切にし、食べものも無駄にしない“倹約”の意識

を持つこと。そして正直に生きること。そして…

おっ、これに日本人らしい“勤勉”をつけ加えれば…

「正直」「倹約」「勤勉」となり、石田梅岩先生の発信し

続けた“心学”そのものではないか!

ん~やっぱりそこに行き着くか…。

※石門心学・実践講座は毎月第3月曜日に開講しています。

(祝日の場合は翌火曜日)

どなたでも受講出来ますので、

是非お気軽にご連絡ください。

※次回の開講は3月22日(火)です。

![moba[1]](https://bt.q-b.co.jp/wp-content/uploads/2016/02/moba11-180x91.jpg)