01/18

2016

右脳入力、そして右脳出力!

中島さんは、手を組んだとき右親指が下だね。

てことは、インプットが右脳ってこと。

じゃ、腕を組んでみて。ふむふむ、右腕が下かぁ~。

てことは、アウトプットも右脳ってことだ。

先日、こんなことをある方に指摘された

(指摘というよりアドバイス、かもしれないが…)。

この性格診断、すでに何度か聞いたことはあったのだが、

やる度に結構納得する

(手の組み方で入力の傾向を、

腕の組み方で出力の傾向を見るということ)。

仕事柄、論理的に考えてから

話をするようにしてはいるのだが…。

でも、実は常々、自分が右脳でとらえ

察知していることは、大体理解していたのだ。

そして、アウトプットも右脳と言われちゃうと…

説得力あるアプローチがあまりうまくない

ということになってしまうわけで…(そりゃ寂しい)。

ただ、手を組むときは必ず右親指が下になるが、

腕を組むときはそのときによって

右腕が上になる(左脳出力)こともあるから、

どちらも使い分けているのかもしれない。

まぁ~、ちょっと都合のいい解釈だが…。

私の脳の傾向はともかく、

このところの講演会やセミナーでは、

とにかく多くの図柄や写真、映像を活用し、

参加者が飽きずに興味を持ちながら

受講できるように考えている。

当然、事例も多く紹介しているのだが…。

すると近頃は、多くの受講者から、

モニターに映し出された図柄やチャートが

欲しいとよく言われるのだ。

ということは、多くの受講者は私の話に共感を持ってくれて、

その考え方であり論理を理解し、

活用してくれようとしているということ。

この混沌とした時代がそうさせているのかもしれないが、

私としてはうれしい限りだ。

これまで、多くの注目のビジネスの現場を視察し、

ナマの声を聞き、そして分析し、

それらの傾向から大きなビジネスの“時流”を発信してきた。

だから発信する内容も、そのアプローチの仕方も、

当然“中島オリジナル”。

“受け売りはしない”という信念の下、

手間と時間をかけての中島流・解釈ではあったのだが、

今思うと、このこだわりがよかったのだろう。

このところ多くの聴き手から好評の声をいただいている。

今思えば若い頃は、受講者の聴きたい話と違ったり、

物足りない講演となったりしたことも多々あっただろう

(その方々には申し訳なく思うが…)。

この25年間にもおよぶ中島流の“ビジネス時流”の発信が、

次なる時代を見据えるための

役に立ってきたことは間違いないだろう。

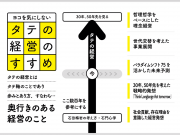

その中核をなす考え方が実のところ“タテの発想”なのだ。

ヨコを見ていては前には進めない。

この未来を見据えたタテ軸の発想こそが、

時代の過渡期だからこそより必要だと言えるだろう

(自分ながら、的を射た発想だと思う…)。

それが右脳入力の右脳出力だからの発想なのか、

左脳出力だからの発想なのかはともかく、

このステージの変わり目は、

間違いなくその先を見据えて判断しなければ、

乗り遅れることになるだろう。

私の役割は、そんな判断基準を提示するということ。

さて、この1月で61歳になるわけだし、

その年齢だからこその中島流の発信をしっかり続けよ~~っと。

まずは、意識的に腕は右上で組んでと…。