01/12

2016

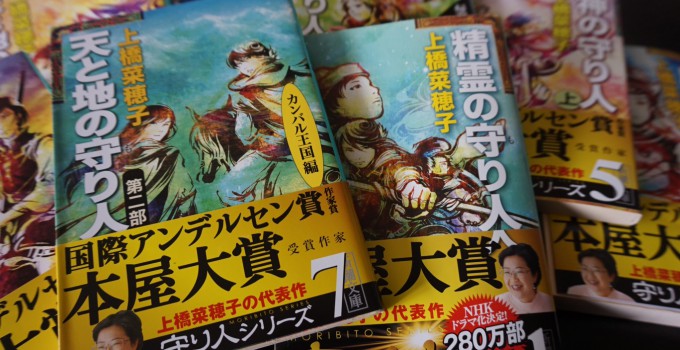

上橋菜穂子氏の作家道

少し前のビジ達でご紹介した

上橋菜穂子著『守り人シリーズ』。

私が最近、次から次へと読みふけってしまうファンタジー小説だ。

このシリーズ、なんと今年の春から

テレビドラマ化されることが発表された。

主人公のバルサには綾瀬はるか氏が

起用されるというのだから、さらに楽しみだ

(とにかく登場人物たちを演じる役者の顔ぶれもすごい!)。

私がこの物語で、

もっとも注目しているのが格闘シーン。

例えば『闇の守り人』の中で、

短槍使いの達人である主人公の“バルサ”が

師範と戦うシーンがあるのだが、その表現が美しく素晴らしい!

見どころはこのシーンだけではないが、

格闘シーンの描写からは、そのリアリティが

しっかりと伝わってくるのだ

(まるで007の最新作のような…?)。

素晴らしい描写の裏側で、私にはひとつ疑問があった。

著者の上橋氏は50代前半の女性作家だが、

中年の女性がなぜこんなにリアリティをもって

格闘シーンを描写できるのだろう…?

なんと上橋氏は学生時代、武術オタクだったそうだ。

日本や中国の武術にハマっていたことで、

さまざまな格闘シーンを見ており、その当時の知識が

守り人シリーズ内にふんだんに活かされていたというわけだ。

守り人シリーズはすでに10巻ほど発刊されているのだが、

毎回“バルサ”が主軸となって話が展開されるわけではない。

しかし、さまざまな国の中で、さまざまな人種が

何らかの関わりを持って登場している。

その中で起きる国と国の戦いや、そこで発生する事件、

人間ドラマがこの物語の背景になっている。

多くの国が登場するということは、

姿や話す言葉もそれぞれ違った人物たちが登場する。

しかし、圧巻の格闘シーンと同じように、

なぜ上橋氏がこれほど多くの人種とそれぞれの生活スタイルを

描けるのかという疑問がまた私の中に生まれたのだ。

実は上橋氏、文化人類学者でもあり、

大学では教授もされているという。

だからこそ、実際にフィールドワークの経験もあって、

世界中の国々を知っている。

そして、国同士の関係性も理解しているのだ。

作中では、別世界の人種も描かれているが、

文化人類学者ならではの視点や考え方が

活かされていることは想像に難くない。

おそらく上橋氏は最初から小説家を志して、

武術オタクになったわけでも、

文化人類学の勉強をし始めたわけでもないはず。

だが、その体験がしっかりと物語に反映されている。

先人たちがよく口にする

“人生に無駄なことなど、ひとつもない”というのは、

まさにこのことではないだろうか。

私たちは日々、いろんな体験をしている。

その中には、辛いことも楽しいこともあるだろう。

しかしそういった経験や得た知識が、

人生のどこで活かされるかはわからないのだ。

この『守り人シリーズ』がテレビドラマで

どんな世界観で演出されるのか、楽しみだ!

1-680x350.jpg)

1-180x135.jpg)