12/21

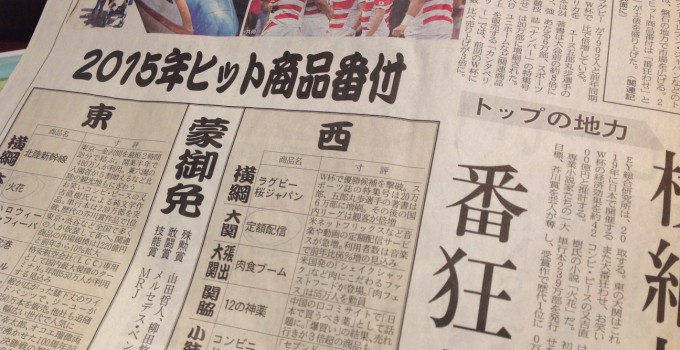

2015

チャレンジ精神を残すは上

「財を残すは下、

事業を残すは中、

人を残すを上とす。」

これは、その昔政治家の

後藤新平が語った言葉と聞いた。

その意味は、お金を残しても

余計な争いを生む原因になってしまうし、

事業はいずれなくなってしまうかもしれない。

人こそ、無限の可能性を

持っていて残す価値があるということ。

そんな言葉をふいに思い出したのは、

私の故郷である北海道で、

「MEMUROワインヴァレー研究会」が

発足した記念イベント。

本来この構想は何を目的としているかを、

そこで改めて考えさせられたからだ。

MEMUROワインヴァレー研究会は、

私が起ち上げた株式会社十勝里山デザイン研究所と

一緒になって、北海道十勝(芽室町)で数十年の時をかけ、

みんなが注目するワイナリーをつくろうというもの。

(そうした志に賛同してくれた研究会の仲間は、

すでに20名以上いるのだ)。

そのイベントには、金融機関や役所関係者、

地域の自営農家の方など

十勝中から50名を超す人たちが参加してくれた。

この事実には大きな意味がある。

言うなれば地域のまちづくりや、

産業の活性化を能動的に応援しようという人達が

50名以上も集まったということにつながるからだ。

つまり、まちづくりをテーマに、

協力してくれる人たちと

実際に運営する株式会社がうまくかみ合ってこそ、

この構想が順調に推進していくのだ。

大事なのは、ワイナリーの完成ではなく、

そこで多くの人が動き出すこと。

そしてそのプロセスを参加した人が経験することこそ、

いろいろなチャレンジ精神を

養った人づくりができるということなのだ。

そこで、先ほどの後藤新平の言葉につながるのだ。

私たちの使命は、美味しいワインを

つくることなのか? いや、違う。

ぶどう畑も含めた大きなワイナリーを

つくることなのか? それも違う。

きっと、ワイナリーづくりを通じて、

地域を活性化させ、

そこにいる人を元気に

できる人をつくることなのだろう。

後藤新平の言葉を中島流に表現するなら、

「ワインを残すは下、ワイナリーを残すは中、

ワイナリーへのチャレンジ精神を残すを上とす。」だろうか。

20年、30年、50年もかかると

いわれるワイナリーづくり。

それにチャレンジし続ける精神、

志を持つ人を残すことこそが、

北海道十勝ワイナリー構想の仕事道なのだ。