11/30

2015

まちづくりプレゼンテーションの意義

最近の大学生のプレゼンテーションレベルは非常に高いっ!!

そう感じたのは、先日開催された、

栃木県那須塩原市誕生10周年記念イベント

「大学ゼミナール那須塩原活性化プレゼン大会2015」でのこと。

そこに審査員として招かれた際に学生のプレゼンテーションを体験してきたのだ。

このイベントには、首都圏の大学など

(東京経済大学、東洋大学、千葉工業大学、横浜市立大学、文京学院大学etc…)から

7校9チームが参加していた。

各チームのプレゼンテーションを見聞きして、

感じたポイントが3つある。

1:プレゼン資料の完成度。

2:資料をうまく活用した高いプレゼンテーション力。

3:確固たる実現性の不足。

プレゼンテーション資料は一昔前と比べて、

PCやソフトの性能が向上したこともあって、

非常にきれいにまとめられており、

とても見やすいものとなっていた。

また、大学でも資料をつくりプレゼンテーションする機会は

かなり多いと聞いた。

こうしたきれいな資料を材料に、3~4人で

うまく連携をとりながらプレゼンテーションを行っていたチームからは、

より強く伝わってくるものがあった。

そして肝心な“実現性”の欠如だ。

私がその道のプロということもあって

少し厳しい見方かもしれないが、

企画自体のクオリティーはもちろんのこと、

それをどのように実行していくのかという実現性に疑問を感じたのだ。

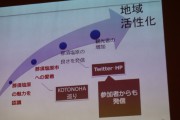

今回のテーマである「那須塩原の地域活性化」を考えるとなると、

いくら資料が美しくても、広く視点を持たなければ、

机上の空論となってしまう。

まちづくりは当然、一朝一夕ではいかない。

どのようにプロジェクトを進めていくのか、

また様々な活動を継続的に何度も積み重ねていくことが

最も重要なのだ。

この価値観は学生の日常とは違ったステージでの

視点と発想が求められる。

では、どうすればいいのか。

それは、マクロ的視点を持った価値観で企画すること。

その時その時の対策だけでなく、ロングレンジで物事を捉えることだ。

おや、もしかしてこれは、義を先に、

のちに利を得る“先義後利”や、

小さいことを積み重ねて大きなものを築く

“積小為大”。そして、長い目を持って遠くを慮る“遠慮”といった、

ビジ達ではおなじみの考え方と一緒ではないか。

いいまちづくりをするためには、長い時間も必要だろう。

またそこに住む人々のこと、

産業や生活など様々な視点で物事を判断し、

進めていくことが求められる。

その過程で“先義後利”や“積小為大”“遠慮”の考え方を持つことで、

プロにも負けない企画・プレゼンテーションが成せるのだ。

今回のイベントを通して、私も自分の仕事について改めて感じるものがあった!

また学生にとっても、とても意義のある機会となったのではないだろうか。

-180x135.jpg)