03/09

2015

ビジョンへの“還暦がシナジー”

無事に還暦を迎え、

昔と比べてどんな変化が自分に訪れたか。

一番に言えるのは、

“自分の中の全てが連結してきた”こと。

若い頃は、人との出会いは得られることも多いが、

次につながる機会は少ない。

経験したことは、自分の経験として記憶されるが、

なかなか活かす場がないもの…。

そんなことばかりで、

自分に起きた出来事が

密接に関連しあうことが少なかったのだ。

この頃、いろんな人と出会う機会が多い活動といえば、

まずNBC(東京ニュービジネス協議会)の定例会と

昼餉フォーラムに来ていただく、ゲスト講師の手配。

さらに月刊CDや毎週のラジオ番組、

αクラブ定例セミナーのゲスト選出など。

こういった活動を続けてきた結果、

このところ一つひとつの経験や、

人的ネットワークが互いに

相乗効果を生み出していることに気付いたのだ。

例えば、ラジオにゲスト出演してくれた方に、

月刊CDや定例会等にも登場してもらえたり。

自分の活動や出会い、

経験がいろんなところで活かされてきたのだ。

すなわち、それは相乗効果(シナジー)が

表れてきたということなのだろう。

このシナジーをどうやって

より意味を持って活かせるか。

そんな発想から生まれてきた答えは、

“ビジョン”を掲げること。

未来にビジョンを打ち出し、

そこに向けて構想することで、

そのシナジーは集約されていくのだ。

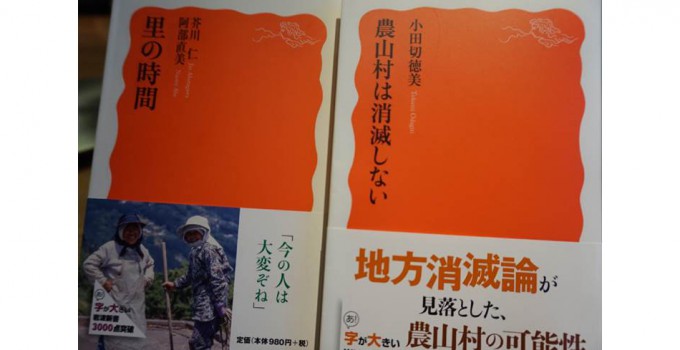

私のビジョン(志)は、

故郷・北海道十勝の活性化のための活動。

そのために現在、ワイナリー構想を推進している。

そんなことを考え始めた矢先、

若い頃とは違った現象が起きている。

今まで点在していた、

私の出会った人々や出来事が

一気に同じ方向へと流れ、繋がってきたのだ。

還暦とは、起算点となった年の干支に

一巡することを指すわけだが…。

中島流に考えれば、

もっと深い意味を持つように思えてならない。

人は、それぞれの年齢時に、

さまざまな経験をする。

それまでのことがこの還暦を機に、

結果的に巡り、つながって集約されていくこと。

それこそが干支や年齢のことだけではない、

“還暦”という言葉の真の意味なのではないだろうか。

そして、ここには大きなシナジーが作りだされるのだ!

この還暦というタイミングだからこそ、

ビジョンを掲げて実行に移す。

そうすることによって、

蓄積された経験や出会いを、

より活きたシナジーにすることができるのかもしれない。

たかが還暦、されど還暦!