12/15

2014

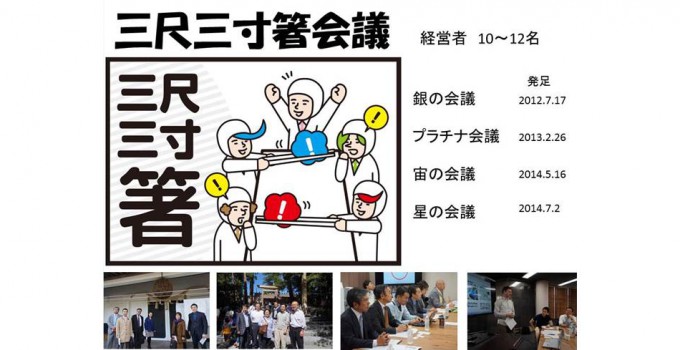

“三尺三寸箸会議はリアルトレーニング”

三尺三寸もある長~いお箸を持たされたら、

自分の口に運ぶのには困ってしまう。

でも、向かいの人の口に入れてあげるなら?

こんなに便利なものはないだろう。

そんなエピソードに倣い名付けた

“三尺三寸箸会議”も今年で3年目。

このビジ達でも何度かご紹介したが、

経営者たちが自分の抱える

悩みやトラブルをありのまま相談し、

メンバー経営者は真摯に答えるというものだ。

今年はさらに2つのチームが発足し、

全部で4チームの大所帯になった。

1チーム10人ほどなので、

全部で40人はメンバーがいるだろうか。

遠くは三重県熊野(!)からやってくる

経営者もいるほど、参加に値する会議として

満足度が高いものになっている。

どうしてこんなにも多くの経営者に

この会議が求められるのか?

その理由を私なりに推測するなら、

4つほど挙げられるだろうか。

1.経営者は孤独

(なかなか相談できる人がいない!)

2.経営者には常にマクロかつ多角的な視点が求められる

3.経営者は常に決断を迫られている

4.それなのに火の粉は降ってくる!!

(トホホ…)

こんなわけで、つねに悩み、

葛藤しているのが経営者だ。

そこで、三尺三寸箸会議には

まさにリアルな悩みが持ち込まれる。

参加メンバーもまた、

自分のリアルな視点から真剣に答えてくれるのだ。

自分ならどう考え、どう決断するか。

三尺三寸箸会議に集まる経営者たちは、

業界も、年齢も、社歴も、経営哲学さえも異なる。

当然、全く違った視点から

自分のリアルな意見を述べることになる。

思いもよらぬ視点に驚かされることもあるだろう。

あるいは、もし自分だったら…という視点から、

思いがけないアドバイスをもらうこともあるだろう。

その一つひとつがかけがえのない、

リアルで価値あるアドバイスとなるのだ。

相談する人も、応える人も、

“リアルトレーニング”を積むことが

できるということ。

これが、高い満足度に繋がっていると

言っていいだろう。

しかも、この会議での相談事は他言無用!

(毎回、会の冒頭で“内密性の確認”を

してから始まる)

内密性が高いからこそ、

安心して相談することができるのだ。

参加メンバーの熱意のおかげで、

こんなにも充実した会議になろうとしている

三尺三寸箸会議。

悩み多き経営者たちを救う場として、

需要はますます高まるに違いない!

そして、ここに参加している経営者の会社は、

三尺三寸箸会議を糧に、

必ずやその先に継続するはずである!

うんうん、楽しみで仕方ないのだ。