11/04

2014

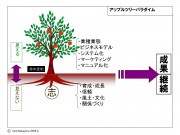

ビジネスは“複利+シナジー”

ついについに念願叶って!

私の出身地、北海道帯広で講演会を行ってきた。

厚生労働省委託の、地域雇用促進のための

事業だということで、経営者を対象とした

講演会の第一回目講師として呼んでいただいたのだ。

自分の出身地からお呼びがかかったのは、

素直に嬉しいことだ。

その上、参加者からの評判も上々だった(^o^)/

“歯切れの良いセミナーでわかりやすかった。

そして芽室町出身ということで、親しみやすかった”

“考え方を学べたと思います。

企業だけに通じるのではなく、

人との関わり方、物事の進め方を

考えることができるヒントとなりました“

“「日本を取り戻す」その心意気で

お話をしておられます。嬉しいです”

などなど…嬉しい感想はまだまだいただいた。

参加人数こそ多くはなかったが、

行ってよかった! と思える講演会だった。

最終的には地元・北海道の十勝を盛り立て、

活性化させたいという目標を持っている私としては、

その初めの一歩といったところだろう。

ところで、だれが推薦してくれたのか!?

講演会の担当者に聞いてみると、

出てきた名前に覚えがない。

しかし、もちろん推薦してくれた方は

私をご存知なわけだ。

実は、今から4、5年前に幕張で行われた食のイベント

「FOODEX JAPAN(フーデックス ジャパン)」で

私のセミナーを聴いていた人が、

たまたま帯広出身だったこともあり、

今回私を推薦してくれたのだという。

思えばイベント会場の片隅の

大きくはないブースでのセミナーだったけれど、

こんなところに繋がっていたとは…。

さらに、そのフーデックスでのセミナーも、

αクラブ(わたしが主宰する経営者の会)での

ご縁から呼んでいただいたものだった。

αクラブの定例会では、様々な交流や、

ちょっとしたきっかけから

講演のお話をいただくことも多かったのだ。

そしてこの「ビジ達」や、

ラジオ「BUISUNESS LAB.」が

その裏付けとなったこともあるだろう。

こうしたほんのちょっとした点が、

あるとき偶然に繋がって“線”となり

相乗効果が生まれるのだ。

そのためには日々を

「もうちょっとだけ」欲張ること。

人より少しでも努力して、

色々な場所、色々な人に出会うチャレンジ。

それが“複利のチャレンジ”となって自分を高め、

“きっかけ”をつくり、いわば

“必然性のない”相乗効果を生み出してくれるのだ。

(いや、もしかしたら必然性のある相乗効果かも)

もちろん、様々な人のお陰があってのことだが…。

こうした“複利+シナジー”が自分の人生を豊かにし、

ひいてはビジネスをも実り豊かなものにしてくれる。

私だってまだまだ“複利”を積み重ねている途中!

これからも新たな人、機会に出会うために、

チャレンジを重ねていきたいものだ。