02/09

2026

加速する未来と“リベラルアーツ”。 2030年を生き抜くための最強の武器?!

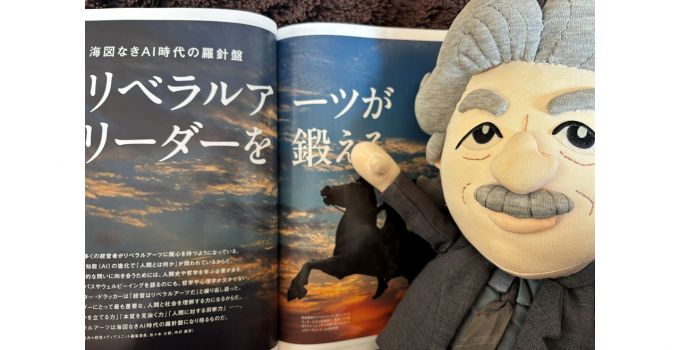

“リベラルアーツ”という言葉を耳にする機会が増えている。

先日手にしたある情報誌にも“リベラルアーツ”が特集されていた。

そして、私の娘が専攻した学部も

“リベラルアーツ”だったと記憶する。

すなわち、大学の学部にも

“リベラルアーツ”が多くなっているという。

2030年、そして2040年に向けて、

世界はかつてないスピードで加速している。

テクノロジーの進化が“特異点”へと近づき、

既存のビジネスモデルが瞬く間に陳腐化するこの時代において、

我々人間に求められる能力とは何か。

その答えは、古代ローマに起源を持つ

“リベラルアーツ(教養)”にあるというのだ。

それは…不確実な未来を切り拓くための、

最も鋭利な“知の武器”だという。

【“自由な市民”としての思考を取り戻す】

リベラルアーツの語源であるラテン語の

“アルテス・リベラレス”は、“人を自由にする技術”を意味する。

古代ローマにおいて、これは単なる知識の詰め込みではなく、

専門分野や固定観念に縛られない“自由市民”として、

“世界を多角的に捉える”ために不可欠な素養だったという。

当初は天文学や数学など4分野から始まり、

後に哲学や歴史が加わりながら、

その体系は広がりを見せてきたようだ。

現代のビジネスパーソンは往々にして、

細分化された専門知識に偏りがちである。

しかし、すべてが複雑に絡み合う未来の課題解決において、

狭い専門性だけでは太刀打ちできないはず。

広範な知を統合し、マクロ的な視点を持つこと。

それこそが、現代における真の“自由”を手に入れ、

ビジネスの難局を突破する鍵となるという。

【イノベーターたちが武器にする“知の幅”】

ビル・ゲイツ、ジェフ・ベゾス、イーロン・マスク…

現代を代表するイノベーターたちに共通するのは、

テクノロジーの知識だけでなく、歴史や哲学、

心理学といった深い“知の幅”を持っているところ。

彼らは、一見無関係に見える事象同士を結びつけ、

そこから全く新しい価値であり、

新しいビジネスを生み出している。

専門知識が“点”であるならば、

リベラルアーツはその点を結び、星座を描くための力である。

正解のない問いが山積する現代社会において、

物事の本質を見抜き、ゼロからイチを生み出す創造性は、

この豊かな教養の土壌からしか芽吹かないのかもしれない。

経験を積んだビジネスパーソンこそ、

これらの知見が“人生の知恵”へと昇華し、

それが変化への適応力となるのだ。

【 2040年への羅針盤としてのリベラルアーツ】

専門知識が細分化され、AIが単純作業を代替する未来において、

人間が発揮すべき価値は“多角的な視座”に集約される。

リベラルアーツが提供する教養は、単なる知識の蓄積ではない。

それは、人類が直面する未曾有の課題に対し、

新たな社会を構想するための不可欠な力なのだ。

ということで、2030年のビジネスシーンにおいて、

真に求められるリーダーとは、特定の技術に長けた者ではなく、

歴史の流れを理解し、哲学的な問いを立て、

未来を創造できる“自由な知性”を持った人間なのだろう。

私も仕事柄、この世の中を時空的にも地球規模でも

“マクロ的視点”で見れる知識を身につけようとしてはいるのだが…

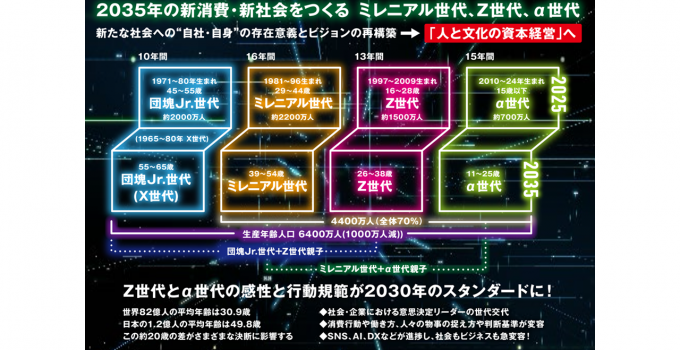

◆2020年1月に開発した概念図

→ Think Global, Act Local.

Think Long-range, Act Tomorrow.