12/08

2025

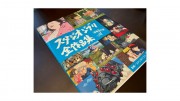

人生をデザインするスケジュール術-part2 “ビジョン&スケジューリング”

先日、リーダーズセミナー1年間のフィナーレとしての

“V&Tプレゼンテーション”を開催したわけだが、

V&Tは、Vision & Tomorrow。

すなわち、未来ビジョンを語り、

明日からどう実現していくかをプレゼンするわけだ。

もっと言えば、未来の在り方(Vision)を

どうこれからの日々に“スケジューリング”するかということ。

「手帳は覚えている。

たとえあなたが忘れても。

今日の喜びや、葛藤や、風景を。

対話できる過去がある。

それはきっと、

明日へ踏み出す力になる。

書いて、考えて、振り返る。

今を積み重ねることでしか

つくれない未来を、ノルティとともに。」

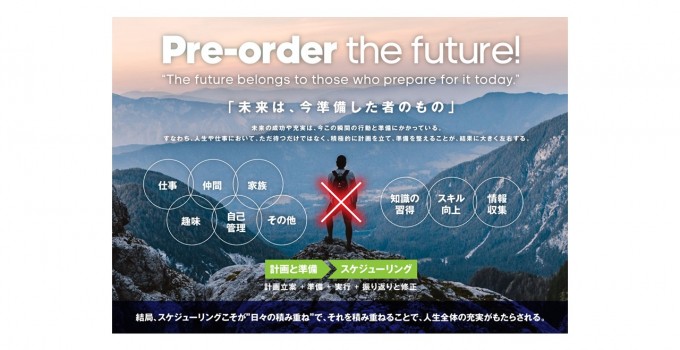

これは私が使っている日本能率協会の“NOLTYウィック7”に

差し込まれていたカードに書かれていた言葉。

→もっと未来に向けたメッセージにして欲しいが…

できれば、先の“ビジ達“で紹介した以下の名言も

このカードに入れて欲しい!

“The future belongs to those who prepare for it today.”

「未来は、今準備した者のもの」

【ビジョンに沿ったスケジュールと未来がそこに!】

私の場合は…

自分のビジョンに合わせて、考えて、書込み、

その時が来て実行する。

そして振り返る。

この積み重ねが、ビジョンに沿った未来を創り出すことに!

もちろんGoogleカレンダーも使っているのだが

このNOLTYの“週で見開き”の手帳がいい。

過去も振り返りやすいが、これからの予定も見やすいのだ。

例えば…この1~2年は、“筋トレ&ランニング”を

平均で週2回のトレーニングを実践できているのだ。

(これも実践してのポチシールが貼ってあるから一目瞭然)

1回のフィットネスジムで課せている筋トレ他は以下 ↓

1.胸筋マシントレ(負荷2000kg以上)

2.鉄アレイによる腕筋トレ(左右7kg×150回)

3.左右揺さ振り腹筋(50回)

4.ランニング(時速10キロ平均で3km)

5.腕立て伏せ70回(or懸垂10回)

→これを実践して、ポチシールを貼るときもワクワクする。

【未来ビジョンを見据えた“スケジューリング”が設計図となる!】

この“ビジ達”コンテンツを週に2本、すなわち月に8本創り、

写真や概念図も用意することが、

結果としてYouTube“ビジ達7”の材料にもなるし、

定例セミナーでの発信コンテンツにもなる。

また、年間36回開催される経営者会議“三尺三寸箸会議”の

アドバイスの質にも反映するということ。

先にも発信したが、手帳に書き込むスケジュールは、

単なる予定管理のためのものではない。

私がNOLTYに書き込む予定は、私の未来を演出する設計図。

すなわち、これからの仕事の質であり、

人生の質をも高めるための行為なのだ。

(古稀を迎えて私の未来を語るのは、少し恥ずかしいが…)

だからこそ、私たちは“どんな未来をつくりたいか”から

スケジューリングするべきなのだろう。

理想のあり方を言語化し、

週単位・日単位の予定にまで落とし込む。

そのプロセス自体が、迷いを減らし、行動の精度を高め、

結果としてビジョンと現実をゆっくりと重ね合わせていく。

→手帳をひらくとは、自分の未来と対話する時間なのだ。