02/25

2025

不合理の先にある“合理”。未来を見据えた“バックキャスティング思考”!

先の“ビジ達”で

「不合理に見える挑戦がもたらす“長期の合理”!!」

というタイトルで、私の不合理な日々をもあれこれ紹介し、

短期の合理より“長期の合理”の重要性について語ったわけだが…

その後、定例のあちこちのセミナーで

このテーマで“参加者ディスカッション”を展開していると

いろいろな事例が紹介され、思い当たりもしたのだ。

改めてそのポイントを言うと、

優れた戦略とは、しばしば“短期的に見ると

不合理に見えるのに、長期的に見ると合理的”であり、

“部分で見ると不合理に見えるのに、

全体で見ると合理的”。

すなわち、リーダーは常に短期ではなく

“長期の合理”を意識して決断しなければならないわけだ。

【事例1、プラスチック加工業の“サカエ工業”】

まずは栃木県栃木市の創業52年目の

プラスチック加工の“サカエ工業”。

私が定期的にセミナーを開催するクライアント。

その売り上げのほとんどは大手メーカーの下請けとしての

プラスチック加工事業なのだが、

約10年ほど前から、そのプラスチック加工の技術を活かして

自社製品を開発販売している。

その製品点数も多くなり、ここ数年はギフトショーなど

展示会にも能動的に出展して、そのメーカーとしての可能性を

さまざまな角度から発信している。

もちろん開発にかかる人材や新たなルートづくりには

かなりの対価がかかるわけだが、

その先を見据えて敢えてチャレンジしているという。

すなわち“短期的にみると不合理なチャレンジ”となる。

とはいえ、このところは“プラスチック加工メーカー”として

あちこちから声がかかるようになったという。

もちろん、まだまだこれからに期待しての展開だというわけだが…

【事例2、“ZERO WASTE DESIGN”を提唱する“石坂産業”】

“ビジ達”にも度々登場する産業廃棄物処理の石坂産業。

すぐアタマに浮かんだところから紹介すると…

大金をかけた焼却炉中心の廃棄物処理プラントを敢えて廃棄し、

周りの農家や事業者であり、環境にも配慮した

“焼却炉のない産業廃棄物処理プラント”へと再構築。

当然、もっと大金をかけての再構築となった。

さらに、2億円?を投じて廃棄物処理のプロセスを見学できる

通路を設け、顧客や地域社会に対して透明性を提供。

この見学通路が、日本はもとより世界からも

多くの見学者が来訪する理由となっているという。

また、石坂産業周辺の緑地を整備し、

公園として一般に開放することで、地域社会との連携を強化し、

企業の持続可能な発展を支えている。

このように、一見すると裏付けのないように見える

投資であり戦略を決断して、

今や業界に限らず日本を代表する企業として事業展開している。

ちなみに、このところの“QB総研”主催の

リーダーズセミナー最終プレゼンコンペでは、

石坂産業からの参加者が2年続けて最優秀賞を獲得している。

→優秀な人材が多く入社しているということ。

↓ ↓ ↓

昭和・平成時代には当たり前だった各業界ビジネスが、

いまや地球規模の捉え方を求められ

さまざまな変化を余儀なくされる令和のビジネス。

今後は特に、短期的には不合理に見えても、

長期的な視点で合理的な選択を行う重要性を

教えてくれている。

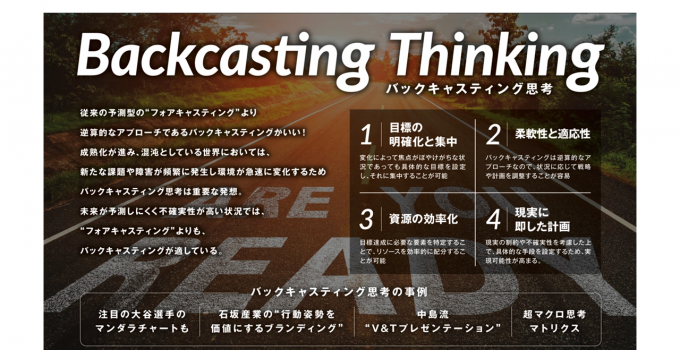

だから“バックキャスティング思考”!

“バックキャスティング思考”は、

長期的視点での合理性を追求する手法として注目されている。

事例のごとく、大胆な方向転換や

先を見据えた気長な投資が、

長期的には私たちを次なるステージへと導いてくれる。

この令和ビジネスこそ、短期的な収益に囚われず、

持続可能な未来を目指しての

“バックキャスティング思考”をおすすめしたい。