08/18

2025

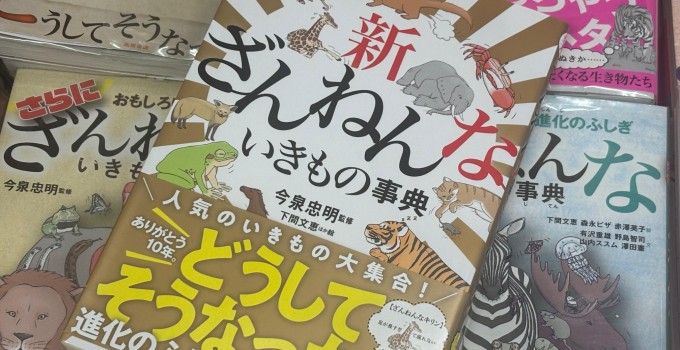

どのページを開いても、面白い! 『ざんねんないきもの事典』の狙い。

→本はどのページから開かれても面白くなければならない

→子供(読者)と親(購入者)の両方にアピールする

→子供が不完全に覚えても書店で見つけられるタイトルを目指す

(さすがのマーケティング!)

毎日電車に乗っていると、その見かけも行動も

ちょっと“ざんねんな人”と思うことも多いが…

今回は『ざんねんないきもの事典』の話。

【ざんねんなゾウ→大きすぎて毛を失う】

「地上最大の動物であるゾウ。

その巨体で、ライオンも追いはらえます。

でも、そのために多くのものを失いました。

まず毛。

大きいほど体に熱がこもりやすくなります。

そのため体温が上がり過ぎないように、全身つるっぱげです」

先日、あるテレビ番組で『ざんねんないきもの事典』シリーズや

『わけあって絶滅しました。』シリーズなど

ユニークな切り口で話題の書籍を手掛ける編集者

金井弓子さんの話を聴いたのだ。

この人気シリーズ、出版されてからもう10年になるというが、

そのタイトル含め、読者の心を掴む“面白い”を追求し、

本の隅々まで意図を込めて、

理論的に説明できる本づくりをしてきたという。

まさにマーケティングをしっかり考えての

必然的大ヒットだったのだ。

読者の心を掴む“面白い”の追求であり、

本の隅々まで意図を込めての詳細を以下に紹介してみた!

【金井弓子流ヒット本の法則】

その1 ◆どのページも面白くする

→本はどのページから開かれても面白くなければならない

子供は本を真ん中から突然開くことが多いため、

開いたページが面白くないとすぐに興味を失ってしまう。

そのため、どこを切っても同じ絵柄が出る“金太郎飴”のように、

どのページにもインパクトを持たせることが重要。

その2 ◆“面白い”と“ためになる”の両立

→子供(読者)と親(購入者)の両方にアピールする

子供向けの本は、読む子供と購入する親が

異なる特殊なジャンルである。

そのため、子供が“面白そう”と感じる要素と、

親が“子供のためになりそう”と感じる実用的な情報の

両方を盛り込む必要がある。

例えば、子供が惹かれるような面白いタイトルをつけつつ、

帯には“身近ななぜが全部わかる”といった

親向けのコピーを入れるなど、

常に両者の視点を意識してバランスを取っている。

その3 ◆記憶に残るタイトル

→子供が不完全に覚えても書店で見つけられるタイトルを目指す

子供が友達の本を欲しがる際、

正確なタイトルを覚えていないことが多い。

“命の図鑑”や“身の回りの不思議の本”のように、

内容の特徴を捉えた覚えやすいタイトルにすることで、

親が書店で探しやすくなり、販売機会を逃さない。

書店員がキーワードから本を特定できるような

タイトルが理想的である。

↓ ↓ ↓

うんうん、素晴らしい!

顧客のニーズやウォンツはもちろん、

そのプロセスにおける“選ばれる理由”も

もっと徹底して考え抜かなければならないわけだ。

このくらい細やかで戦略的なマーケティングでなければ

他を出し抜いてのヒットは生まれないということ。

令和時代のマーケティングはもっと複雑になりそうだ!