11/16

2020

続・JAPANESE UP-CYCLE

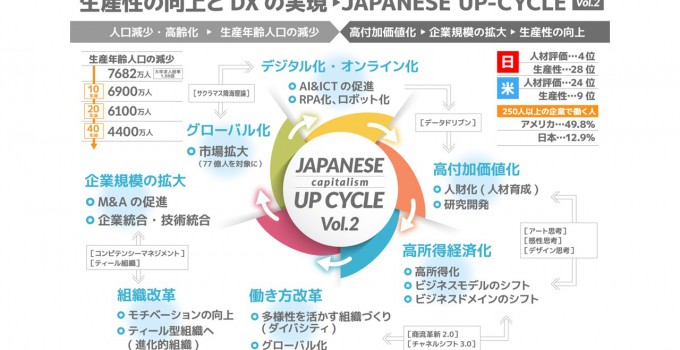

1年数ヶ月前に、JAPANESE UP-CYCLEとして

概念図を作り、セミナーやビジ達で発信させてもらった。

そしてこの間に、新型コロナウィルスによる

世界的脅威を体験し、結果的として、

生産性向上とDX(デジタルトランソフォーメーション)に向け

よりスピードアップさせていくこととなったのだ。

前回発信してからの1年数ヶ月の間に、

・M&Aの活性化

・DXの進化

・組織改革

が促進された背景があり、今回改めて、

“続・JAPANESE UP-CYCLE”として再考してみた。

前回も話したが、日本の人材評価は4位、生産性は28位、

アメリカの人材評価は24位、生産性は9位。

アメリカは社員250人以上の企業で働く人は49.8%。

すなわち約半分の人たちが規模の大きな企業で働いている。

ところが、日本でのその数値は12.9%。

この企業規模の違いが日本の生産性に影響しているとも言える。

そして日本の生産年齢人口は7682万人。

高齢化によりこれからは益々減少していく。

このような背景を念頭においての、“続・JAPANESE UP-CYCLE”

ということ。

1.デジタル化・オンライン化

→AI&ICTの促進 RPA化・ロボット化

2.高付加価値化

→データドリブンの活用

→アート思考、感性思考、デザイン思考の発想

3.高所得経済化

→高付加価値が実現すれば、

結果として売上額が上がり、社員の給料もあげられる

4.働き方改革

→多様性(ダイバーシティ)を活かす組織づくり

→パラレルワーカーの定着

5.組織改革

→ティール(進化型)組織の展開

マネージャーが管理せず、脱ヒエラルキー組織づくり

6.企業規模の拡大

→M&A促進、企業統合、技術統合

7.グローバル化

→1億2千万人の市場から世界の77億人市場へ

少し前に、“サクラマス降海理論”について話したが、

これからは企業規模を拡大し、

多様性を受け入れたグローバル企業となり、

地球規模でのビジネス展開が望まれる

今までこのビジ達では、この7つのベクトルについて説明し、

発信してきた。

7つの項目それぞれを意識してのビジネス展開が、

効果を生み出すと共に、

働く人たちの“やりがい”と“高所得化”を実現し、

ひいては、日本の生産性向上につながり、

日本経済も再び活性化に向かう。

生産年齢人口が減少している課題に対しても

対応可能となってゆくのだ。

“生産性の向上”と“デジタルトランソフォーメーション”の実現

イコールこの“JAPANESE UP-CYCLE”とうことなのだ。