10/26

2020

満を持して、“#ワークマン女子”OPEN

“#ワークマン女子”がこの10月に

1号店がオープンした。

ブランドに#がついているのも、“今時の女子向け”ということ。

9月に“ワークマンプラス”をビジ達で紹介したばかり。

それから一月も立たずして、“#ワークマン女子”が

横浜桜木町“コレットマーレ”にオープンしたので、

早速行ってきた。

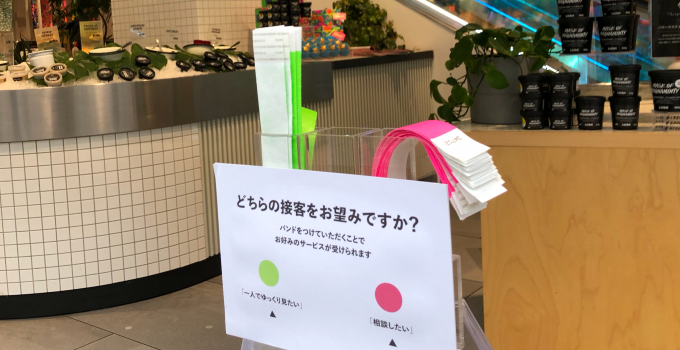

その日はオープンして2~3日目だったのだが、

残念ながらお店の中には入れなかった・・・。

“女子向け”だから私は入れてもらえないのか?と思ったら、

そうではなく、コロナ禍で密にならないために

予約制をとっていたのだった。

“予約制”にするほど、注目の的ということだ。

実は“ワークマンプラス”にも女性客が半分ほどいる。

だが、“女子”を意識するほどの品揃えではなく、

ディスプレイも“女子”を意識していない。

そういう意味で、“#ワークマン女子”は

女子が入りやすく、サイズ構成も女子に合わせた

店舗なのだ。

書籍『ワークマンがなぜ2倍売れたのか』を読み

ワークマンプラスの1号店に行ったのだが、

この本の中に、女性専門のお店の展開についても

触れられていた。

“満を持して”とタイトルに入れたのはそういう理由からだ。

ワークマンのこだわりは“とにかく競争したくない”そうだ。

アパレルの中でも、作業服に特化してきた40年間。

作業服は、どちらかというと低価格帯、普及価格帯ながらも

高機能、すなわち、雨風にも強く、毎日洗濯しても丈夫で、

様々な便利な機能を付加することを求められてきていた。

このような商品を提供しつづけたワークマンは、

今まで競争せずとも拡がっていったのだ。

この技術は他社では真似のできないもので、

40年間の蓄積されたノウハウを、今注目のアウトドア用品や

スポーツアパレルに応用しているというわけ。

“ユニクロ”、“ZARA”、“H&M”、“GAP”などは

デザイン重視のアパレルブランド。

アウトドアアパレルは、“スノーピーク”や“モンベル”。

そして、スポーツブランドもたくさんあるが

どちらかというと高価格帯だ。

作業服専門店から発したワークマンはこれらと

“競争せずに安くて高機能”な商品を展開していくということ。

(“とにかく競争したくない”を実践しているわけ)

市場の隙間をみつけて、競争せずに

徹底的に攻め込んでいく戦略・発想は面白い。

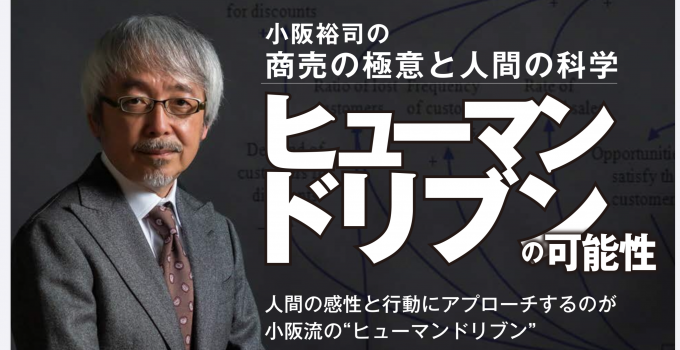

それでいて、前回紹介したようにデータドリブンを

取り入れているので欲しいときに欲しいものが

あるということ。

そして、“ワークマンシューズ”の店舗展開も

見据えているという。

これまで培ったノウハウが活かされる

ワークマンの今後の展開に注目していきたい。

そんなことで、思わず・・・株を買ってしまった!!