08/03

2020

「この秋は雨か嵐か知らねえども・・・」の実践

「この秋は雨か嵐か知らねえども、

今日のつとめに田草とるなり」

二宮尊徳翁作とも、いや違う人の作ったものだとも

言われている詩だ。

この詩はこのビジ達でも何度か紹介しているが、

今回、日本を美しくする会、鍵山相談役の本の前書で

改めて出会った。そしてこの詩の紹介の後に、

「どれほど働いたら、どれだけの収穫を得られるかを

問わず、目の前のことに骨身を惜しまず取り組む。

かつての日本人は、誰もがこうした経験をしながら、

自分の意に沿わない環境にも耐えて成長していく

強さを培っていたのでしょう。

忍耐力、忍耐心とは日本人の美徳の中でも、

特に際立つものであった・・・」と綴られている。

私自身のことになるが、私は北海道の農家で育った。

16才まで毎日の仕事として、

仔牛に脱脂粉乳をやる。

薪割り、薪運びがあり、

土日の仕事として草取りなどの畑仕事があった。

春の種まき後からずっと草取りがあり、

そして秋に刈り入れ。

(十勝の畑はとんでもなく広いからねぇ~)

すなわち、農家は1年中休みなしで働いている。

冒頭の詩ではないが、秋の台風を気にかけていても

仕方ないので、目の前のことを

し続けなければならなかったとういこと。

鍵山相談役が言うように、

何かをし続けることで我慢できる、

自分づくりにもつながっていたわけだ。

(えーーー、もちろん私も我慢でくる方だと・・・

思いたい)

ところが、昨今の私たちは効率優先で、

短時間でコストをかけずに利益をあげるたがる。

すると、本来その途上で身につくはずの人間力づくりが

おろそかになってしまう。

ビジネスはただ収益をあげればいいのではなく、

社員を育て、社会にも貢献していかねばならない。

もっといえば、自分達のサービスにより

世の中の人たちがもっといい方向へと向かうよう

考えなければならないわけだ。

コロナ禍を機に大きく変わろうとしている私たちの

ビジネス。

“アフターコロナ”はどうなるのか、

“ニューノーマル”はいつどんなカタチで

落ち着くのかをシュミレーションして考え、対策をするのも重要。

だが、そのことばかりに気をとられていてはダメで、

そのプロセスにおいてもどうスタッフを育み、

自分自身の質も上げ、どう社会に貢献していくかということ。

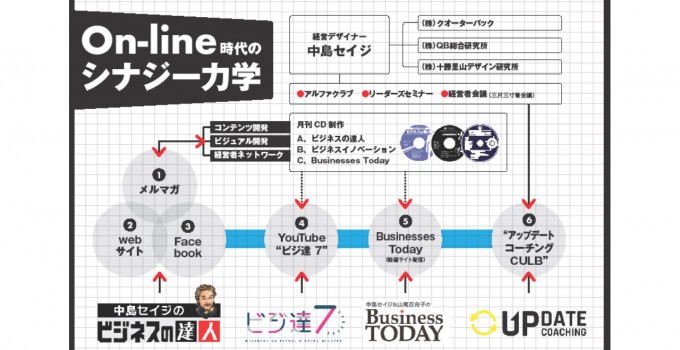

それは、スタッフの育成、勉強会、定期開催の会議、

コミュニュケーションと課題の抽出、

不安の除去、金銭的な安心感を社員へ伝える。

自社のビジョンの確認をし、事業が1年で回復し

それまで以上の発展につながるという発想を

スタッフと共有することが大切。

この秋には、“トランスフォーメーション”か、“ニューノーマル”か

知らねども、今日のつとめに定例会議するなり。

というところだろうか!?