07/01

2019

見えないICTと魅せるデザイン

ご存知のように、フィンランドは

「北欧のシリコンヴァレー」とも称される都市オウルや、

世界的IT企業であるノキアでも知られるIT先進国だ。

来るべき5G・6G時代をリードする技術が日々研究されているという。

もちろん私たちもその現場が見たい!

ということで、オウルにあるオウル大学電子工学部や、

最先端の実験・開発プラント施設

『プリントセント』を訪問させていただいた。

いずれもフィンランドらしい知的なデザインの空間で、

きっと先鋭的な研究が今この瞬間もされているのだ!

とは思ったが、いかんせんICT技術(特に開発中の)は目に見えない。

5G・6Gが実現して、何か立体映像でも

見せてもらえたら「見えた」ということになるかもしれないけれど…。

しかし、その技術・知的水準を目に「魅せて」くれるのが

フィンランドのデザインの力だ。

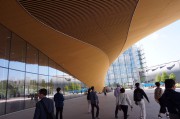

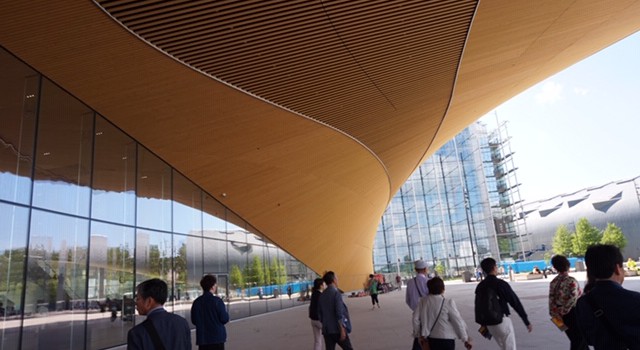

例えば、独立100周年を記念して2018年12月にオープンした中央図書館。

掲載した画像を見て頂きたいのだが、

これがまた、言われなければ図書館とは思えない

洗練されたモダンな空間なのである。

ガラス張りの明るい室内に、

くつろぎながら勉強ができるワークスペース。

IT先進国家らしく、3Dプリンターを備えた多目的スペースまである!

こんなにお洒落ならせん階段がある図書館なんて、

日本では想像もできないのでは?

こうした一流の空間で生まれる発想は、

自ずとクリエイティブなものになっていくだろう。

オウル大学の校舎やロゴデザインも、大変洗練されたものだった。

ICTの研究開発にしろ、図書館で生まれる発想にしろ、

それ自体は目に「見えない」。

しかし、フィンランドの人達が大切にしている

空間・そのデザインを見れば、自ずとその質が想像されるというもの。

もしかしたら、その先進の技術の高さをアピールするために、

あえてデザイン性を高くしているのかもしれないが…

だから、来るべき5Gの時代に向け、

6Gをすでに発信しているのでは!?

という下衆の勘繰りはおいといて…

フィンランドという国のすばらしさは、

「見えない」ICTと「魅せる」デザイン、

この2つが両立していることなのだ。