05/13

2019

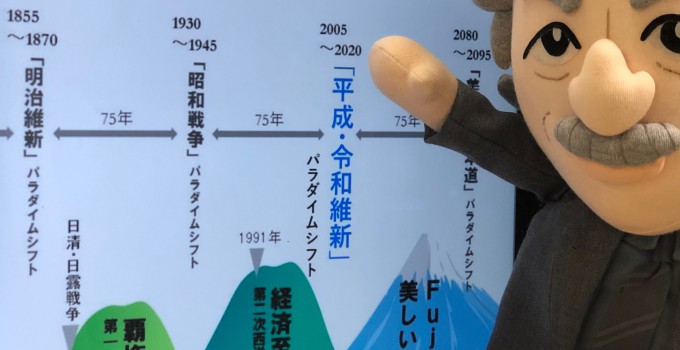

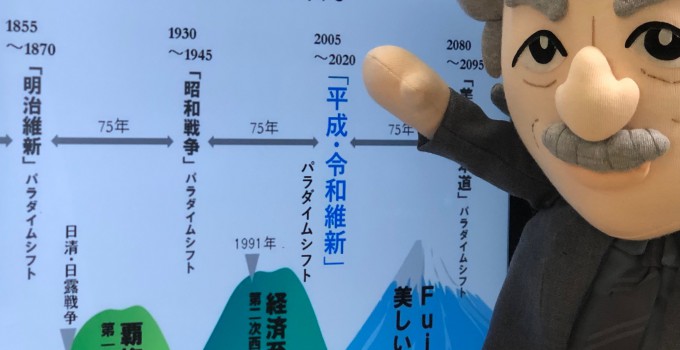

“平成・令和維新”というパラダイムシフト

さぁ~、いよいよ「令和」の時代が始まった!

常々言っている私の持論、75年周期の

パラダイムシフトについては図を見てほしい。

これまでの節目節目は75年周期に起こっているのだが、

まさかそれと新元号「令和」が重なるとは思わなかった。

私たちが体験してきたこの平成の時代は

めまぐるしく価値観が転換する時代だった。

ほんのここ10年以内のことを考えてみても、

東日本大震災による価値観の転換・

IT業界の目覚ましい発展・SNSの発達・ミレニアル世代の活躍・

ビジネスの世界ではプラットフォーマーの出現…と、枚挙に暇がない。

そして「令和」に入ったこれからも、さまざまなものが革新されていく。

その1.新しいビジネスへの転換

その2.新しい商流への転換

その3.新しい価値観への転換

その4.新しい社会への転換

その5.新しい日本への転換

そしてその6として、“地球規模”への転換

…と、次々に変わっていくことになるに違いない。

これは、太平洋戦争から75年、

明治維新から150年ということで、

ある意味では必然とも言えること。

まさにパラダイムシフトの時なのだ。

今回のタイトルを「平成・令和維新」としたのは、

明治維新で日本中の価値観がひっくり返ったように

大きな変化が起こるに違いないと感じているから。

では私達は、変化だけにとらわれず何を基軸にして

優先していけば良いのか。

そこで頭に浮かんだ言葉から

「金を残すは下 事業を残すは中 人を残すは上」

後藤新平の言葉と言われているが、この言葉にこそ

その優先順位が発信されていると。

例の中島流の“タテの発想”でもあるのだが、

こんなにめまぐるしく変化する時だからこそ、

目先のお金やモノ、事業にとらわれず、

何を次の世代に継いでいけばいいのか。

すなわち、次の世代に継承する自分たちの価値観はなんなのか。

優先する理念であり、存在理由は何なのかということ。

さて、伝わっただろうか!?

そのくらいの大きな変化があらゆる面でやってきている

今なのだ。

だから、“平成・令和維新”とネーミングしたわけ。