02/25

2019

ペーシングクエスチョンの妙

「はい、目をつぶってください。

今から聞くことに当てはまる人は、2秒以内に手を挙げてください。

学校が好きな人?

勉強が好きな人?

部活が好きな人?

YouTubeが好きな人?

整理整頓が好きな人?

掃除が好きな人! ・・・いくつ手を挙げましたかね?」

のっけから「学校」って…何十年前の話!?

と思われた方、すいません。

実はこれ、先日私が『掃除の会』の広報担当として、

とある中学校でお話をさせていただいたときの冒頭部分。

1・2年生合わせて200人ほどの中学生を前に、

掃除をすることの意義や、

掃除の会が実際に行っている活動を紹介した。

中学生にしてみれば、知らないオジサンが突然表れて、

面倒くさい掃除(案外掃除が好きな人!で

手を挙げてくれた子も多かったけれど)

の功徳を説くのだから、ただ話しても仕方ない。

こんな時私がよく行うのが、

冒頭に挙げたような質問「ペーシングクエスチョン」だ。

ここで演者と聴く側の呼吸を合わせ、「聴くだけ」ではなく

「参加者」の意識を持たせる=ペーシングすることが、

その後の本題をきちんと聞いてもらうために大切だということ。

今回で言えば、出だしは中学生全員にとっての共通時候

「学校」で始めて、最後は本題の「掃除」に持っていく。

こうすることで、最後の質問の頃には

自分たちの思う“掃除”のイメージを

頭の中に描いてもらうことができるのだ。

この手法を私はよく取り入れていて、

経営者相手のセミナーや勉強会でも

「時流度チェック」という10問くらいの

ペーシングクエスチョンを冒頭に行うことが多い。

その時々の時流を取り入れつつ

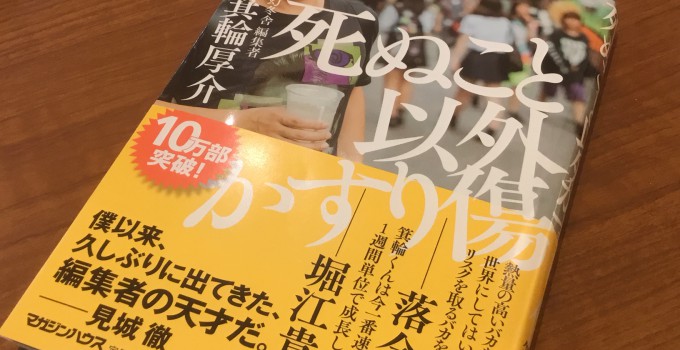

(今なら「落合陽一」とか

「時価総額の高いプラットフォーマーは」とか・・・)、

セミナーの参加者全員が同じ土俵に上がれる質問をすることで、

セミナーの主題が自分ごと化される。

だから、中学生相手には中学生の目線に合った質問が必要だし、

経営者相手であっても、

参加者の世代とか業種業態によって

質問内容の調整が必要だろう。

「私は今のところ講演の予定がないから、関係ない」?

いやいや、これは実はプレゼンテーションの場や

ちょっとした打ち合わせでも使えるワザなのだ。

その場にいる人の意識をより能動的なものとし、

意味ある時間の演出とする「ペーシングクエスチョン」、

あなたも今日から使ってみては?