11/19

2018

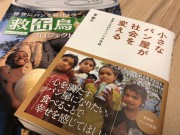

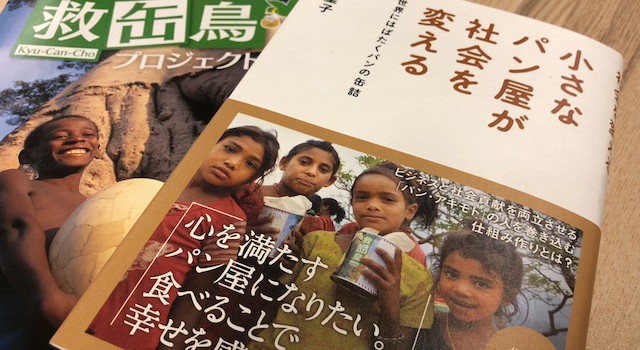

『小さなパン屋が社会を変える -世界にはばたくパンの缶詰-』菅聖子著

もう知っている方も多いかもしれないが、

そう! ついに「パン・アキモト」の

書籍が登場したのだ!

以前にも副読本として

『世界を救うパンの缶詰』という

児童書が出版されたのだが、

今回はより詳しく書かれた一般図書。

ちなみにこの本が作られるにあたり、

私も取材を受けた。

文中には中島セイジの言葉として、

こんなことが書かれている。

「秋元さんは、意外と

泥臭いところがあるんです。

中身にはすばらしくこだわっているのに、

デザインや見せ方にはあまり気を使わず、

はっきり言えばダサかった」

ひどい!こんなこと言いましたっけ…。

いやいや、何が言いたかったかというと、

「若い人にも受け入れられるように、

イメージをよくしよう!」

ということを言いたかったのだ。

それはさておき、この本を通して

改めてパン・アキモトの歴史を

振り返ってみると、

まさに挑戦の繰り返しである。

パンの缶詰は、阪神・淡路大震災が

きっかけとなり開発されたという。

秋元社長は、被災地にパンを届けたものの、

どうしても日が経つとパンは傷んでしまう。

“何日も経った後も柔らかくておいしい”

そんなパンが作れないだろうか。

その想いから、開発を始めたのだ。

最初は真空パックを試し、

その後缶詰を試した。

そして改良を重ね、

ついに1996年にパンの缶詰が

発売となったのだ。

その後も試行錯誤を重ね、

今のカタチへとなったわけだが、

そこからも順調なわけではなかった。

せっかく、美味しく3年保つパンの缶詰が

開発できたのに“売れない”のだ。

(メーカーとしては決定的な問題だ)

そこで秋元社長が打った次の一手は、

メディアを活用することだった。

防災の日、地元の市役所に

パンの缶詰を500缶寄贈した。

そのセレモニーがメディアにも大きく取り上げられ、

人々の注目を集めたのだ。

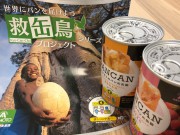

そこからさらなる展開として、

パンの缶詰をいわばリサイクルする

「救缶鳥プロジェクト」へと

つながっていくのだ。

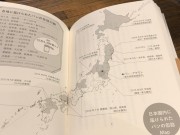

いまや、“世界の”といっても

過言ではない「パン・アキモト」。

諦めずにチャレンジを繰り返した、

秋元社長の姿勢があったからこそ

今があるのだろう。

やはり、経営者として大切なのは

「動中の工夫」なのだ。

机上の理論だけではなく、

実際に行動して出現するさまざまな壁を突破する。

それは、秋元社長だけではなく、

これまでに話を伺ってきた

実績ある経営者のすべてに共通している。

「挑めばチャンス、逃げればピンチ」

この姿勢こそ、経営者として

大切にしていかなければならない。