03/17

2025

ビジネスも人生も “理想の毎日”は自分で創る!

いつもの大手町の書店で、何げに手に取った書籍は、

『“理想の毎日”は自分でデザインできる

仕事と人生で削っていいこと、いけないこと』

秋田道夫著。

2025年2月28日初版発行と、出版されて間もない。

だいたい手に取ると著者のプロフィールを見るのだが、

そこには“愛知県立芸術大学”卒業のプロダクトデザイナーと。

えっ?!私が18歳で北海道から名古屋に出向き

第一次試験のデッサンで落ちたあの芸術大学の卒業生だった。

この業界にいてあの芸大の卒業生に出会うのは、

たとえ書籍でもこれが初めて。

そして私より1歳上の71歳。

(私が入学していればすぐ上の先輩となっていたのだ)

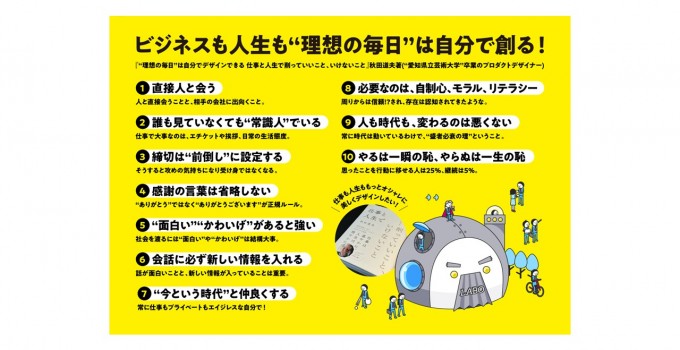

【理想の日々をデザインする“10の積極的取り組み”】

「わたしのデザインも、時代を問わず、

普遍的なものを目指しています。

できるだけシンプルに、余計なものを足さず、そぎ落とす。

効率を重視し、無駄なものをなくしてきたわたしですが、

こと仕事の進め方に関しては、“削る”ばかりではありません。

“削ってはいけないこと”も大切にしてきました。」

というプロローグから、日々を穏やかに過ごすための

積極的取り組み姿勢が73項目綴られていた。

その中から私も同調できる10項目をピックアップ。

(コメントは著者と私の共鳴感を表現してみた)

1◆直接人と会う

人と直接会うことと、相手の会社に出向くこと。

それだけでかなりの情報が入り、自分のことも伝えられる。

2◆誰も見ていなくても“常識人”でいる

仕事で大事なのは、エチケットや挨拶、日常の生活態度。

仕事以外がちゃんとしていないと、仕事のレベルも上がらない。

3◆締切は“前倒し”に設定する

普通に予定されているスケジュールより、

自分がやる部分は短めにする。

そうすると攻めの気持ちになり受け身ではなくなる。

4◆感謝の言葉は省略しない

削ってはいけないものの筆頭、それは感謝の言葉。

“ありがとう”ではなく“ありがとうございます”が正規ルール。

5◆“面白い”“かわいげ”があると強い

社会を渡るには“面白い”や“かわいげ”は結構大事。

私も面白い人や、かわいげのある人が好き。

6◆会話に必ず新しい情報を入れる

話が面白いことと、新しい情報が入っていることは重要。

私も会話の中で、この2つを常に心がけている。

7◆“今という時代”と仲良くする

常にエイジレスな自分でいたいと思う。

それは仕事に対してはもちろん、

スポーツに対してもファッションや会話も。

8◆必要なのは、自制心、モラル、リテラシー

別に成績がいいわけでもないのだが、

周りからは信頼?!され、存在は認知されてきたような。

9◆人も時代も、変わるのは悪くない

常に時代は動いているわけで、“盛者必衰の理”ということ。

Grab the Flow, Go with the Flow!

10◆やるは一瞬の恥、やらぬは一生の恥

思ったことを実際に行動に移せる人は25%。

継続できる人は5%だという。

仕事内容も近く、同じ時代を歩んできたこともあり、

その内容にはかなり共鳴感を持てた次第。

もっと仕事も人生もオシャレに美しくデザインしたい!