02/10

2025

『べらぼう』が描く“吉原”を通じて知る 多様性社会とこれからの“Japan”

今回は、おすすめ本でなく、おすすめ番組について。

奥浅草界隈にある我が社から、あの“吉原大門”までは

徒歩で15分というところ。

私の年代の人たちは、“吉原”という単語が口から発せられると

すぐにその人の顔をみて、笑顔になって

その話の続きを聴こうとするわけだが…

残念ながらいまどきの人たちは、

“吉原”がどのようなところなのかも知らない人が多いようだ。

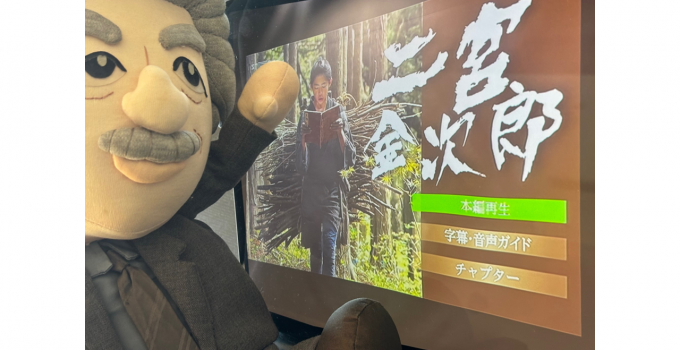

そんな“吉原”がついにNHK大河ドラマに登場することに。

その“吉原”の存在さえ知らない多くの人たちは、

果たしてこの大河ドラマ『べらぼう』を通じて、

今後はどう解釈するのだろうか⁈

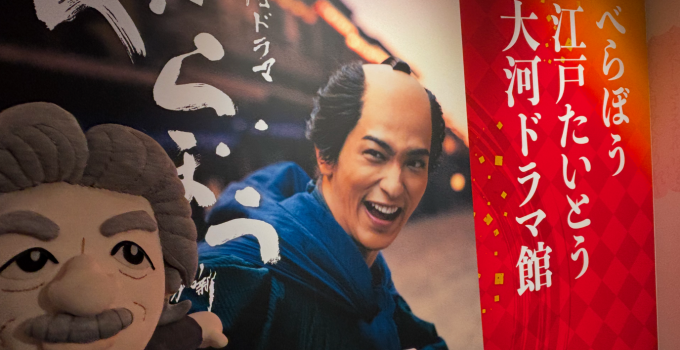

そして注目したいのは、東京都台東区として

この大河ドラマをどう活用してPRするかだが…

なんと「台東区大河ドラマ“べらぼう”活用推進協議会」

なるものもすでに設置されていた。

当時、蔦屋重三郎が生まれ育ち、

その才能を開花させたゆかりの地、台東区。

そこには、ドラマの概要紹介や、登場人物紹介も兼ねた

“べらぼう江戸たいとう大河ドラマ館”まで

設置されていたのだ。

【『べらぼう』に観る、江戸時代における日本の経済と文化】

江戸時代の社会構造は、幕藩体制という特徴的な形態をとり、

その経済と文化は多様性に満ちていた。

武士階級だけでなく、町人や農民の生活も豊かで、

商業の発展や文化交流も盛んだったという。

この時代の背景には、町の成長や交易の拡大があり、

人々の生活は様々な側面から影響を受けていた。

このドラマでは、特に“吉原”という遊郭の存在が

大きな役割を果たしていて、その存在が

当時の社会についての理解を深める鍵となっている。

“吉原”はただの遊郭ではなく、

当時の文化や人々の価値観を反映した重要な空間。

ドラマにおいては“吉原”を舞台にしたストーリーが展開され、

そこには商人や武士、町人たちの交錯する

人間模様が巧みに描かれている。

【“吉原”の多様性とその存在価値】

“吉原”の描写は、単に娯楽の場としての側面だけでなく、

社会の縮図として機能している点が注目されている。

ここでは、様々な階層の人々が集い、

そこでの交流を通じて江戸の文化が形成されていく。

また、“吉原の花魁(おいらん)”たちが持つ魅力や、

彼女たちの社会的地位も掘り下げられ、

女性の視点から見た江戸時代の複雑さも見えてくるという。

大河ドラマ『べらぼう』は、蔦屋重三郎を通して、

単に歴史的事実を描くだけでなく、

江戸時代の文化や経済の背景を現代に活かす

重要な機会を提供してくれている。

この作品を通じて、視聴者は当時の人々の生活や価値観を

知ることができ、過去と現在のつながりを

感じとることができるだろう。

例えば、商業と文化の交流が活発だった江戸時代は、

現代の日本においてもその影響を色濃く残している。

そして“吉原”が象徴する多様性や人間関係の複雑さは、

今も私たちの社会にも反映しながら

新たな価値観の形成に寄与しているはず。

このように、『べらぼう』を通じて学ぶことのできる

江戸時代の知恵や教訓は、

現代の日本の文化と経済を築くためのベースともなり、

私たちはその流れを汲み、

次世代へとつなげていくことが求められているのだ。

もしかしたら、この『べらぼう』から気づかされるあれこれは、

これからの魅力ある“Japan”づくりに

参考になるところがたくさんあるのかもしれない。

そんな視点で『べらぼう』を観ると、

もっとワクワクしながら楽しく観られるかもしれない?!