08/26

2024

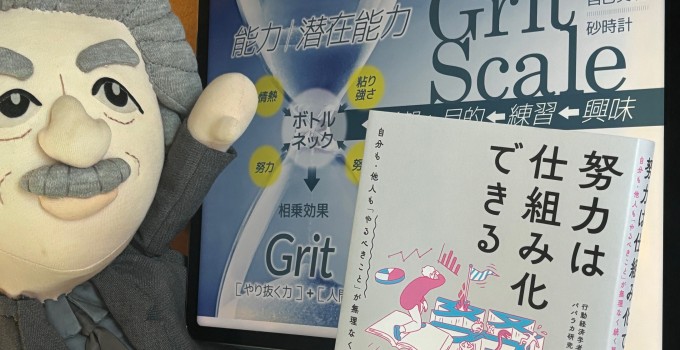

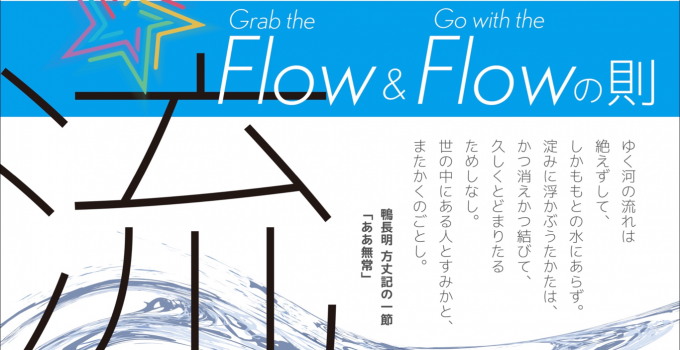

VUCA時代のリーダーシップ “Grab the Flow,Go with the Flow!”

このところの“時流観測所”で紹介された

時流のキーワードを紹介しよう。

このキーワードをあなたはいくつ説明できるだろうか?!

【1】石丸構文(石丸伸二という人を説明できればOK)

【2】親子留学

【3】JREバンク

【4】洗濯のアライさん

【5】ローリングストック

【6】ハラカド

【7】ラピダス

(→解説は後半に)

近年“VUCAの時代”という言葉を耳にすることが多くなった。

この言葉も時流のキーワードとして

紹介したことがあったと記憶するが…

その意味は、将来に対して予想が困難で不確実性が高く、

先が見通しづらい時代であることを語っている。

とはいえ、先が見通しづらいから何もしない人はまずいないはず。

何らかの動きはしなければならないわけだ。

そこでリーダーたるもの“Grab the Flow,Go with the Flow”。

「流れをつかみ、流れに乗れ!」

すなわち、時流をつかみ、時流に乗れ!ってこと。

いかにその“時流”をビジネスに反映させるかである。

ドラッカーも「すでに起こった未来」という表現で

“重大な変化は、価値観の変化、認識の変化、目的の変化など

予測不能なものの変化によってもたらされる”と。

(私は“すでに起こっている未来”と発信しているが…)

【“時流観測所”を参考にして、流れを察知しよう!】

“ビジネスの達人”webサイトトップページの右袖に

冒頭に紹介した“時代の流れを定点観測-時流観測所”がある。

2週に1回の更新で、毎回7個の時流のキーワードを紹介している。

これを参考にして“すでに起こっている未来”を

先取りしようではないか。

↓ “時流観測所”はこちらから

https://bt.q-b.co.jp/trendcheck/#/home

時代の流れを定点観測 時流観測所

ということで、冒頭に紹介した7つのキーワードの解説。

【1】石丸構文

→都知事選に出馬した元安芸高田市長の石丸伸二氏と

コメンテーターとの噛み合わないやり取りに注目

(20代30代の投票では石丸氏がトップだった)

【2】親子留学

→留学も海外体験・英語教育の定番の取り組みの一つだが、

子ども一人ではなく親子で一緒に海外へ行く展開が多い

【3】JREバンク

→申し込みが殺到して金融関係者をも驚かせたのが

JR東日本のデジタル金融サービス

(残念ながら、私は口座開設に失敗している)

【4】洗濯のアライさん

→ついに住友商事が洗濯代行サービス“洗濯のアライさん”を開始

前日にLINEで予約し洗濯物を玄関に置いておけば、

その日のうちに洗って畳んで返却されるという

【5】ローリングストック

→食の防災対策として、普段食べている消費期限が長めの食品を

多めに準備し、食べた分だけ買い足すという展開

【6】ハラカド

→原宿にオープンした“ハラカド”は、新たな文化発信拠点となれるのか?!

【7】ラピダス

→“日の丸半導体の復活”を掲げて、約1兆円の税金が投入され

2022年11月に設立された日本の半導体企業。

世界最先端となる“2ナノ”世代の半導体量産を目指す国策企業だ

この令和時代の私たちのビジネスにおいて大切なことは、

将来どんなイノベーションが起き、

どんな社会生活の“当たり前”が創り出されるのか…

という仮説(将来予測)に基づき、いま何をすべきか意思決定すること。

この仮説をより確かなものとするためには、

“すでに起こっている未来”を察知し、いかに“時流”を捉えるかである。

“Grab the Flow,Go with the Flow!”

そういえば…

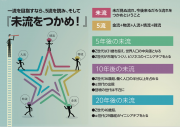

私は「一流を目指すなら、5流を読み、そして“未流をつかめ!”」

まで発信していたことを思い出した!