06/10

2024

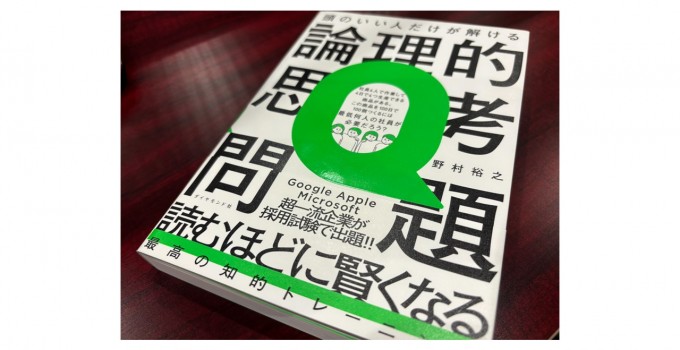

『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 野村裕之著

「論理的思考問題」のタイトルに惹かれ手にとった書籍。

すべてが加速する時代にあっては、

それまでの常識であり考え方は通用せず、論理的思考により

次なる可能性を自分なりに考え発想し、決断する必要がある。

中島流の「“いい経営者”のマンダラチャート」にも

8つのサブテーマの一つとして“ロジカルシンキング”が登場している。

これからの時代における経営でありビジネスには、

必要不可欠な要素であることは間違いない。

この本の“はじめに”にあたるところから…

「あなたは論理的な思考ができる人でしょうか?」とし、

「ハーバード大学やイェール大学といった

世界的超名門校の大学生ですら全問正解は17%しかいませんでした。

あなたはわかるでしょうか?」

という私たちを刺激する投げかけも。

【以下の3問、それぞれ5秒で答えてください】

→1問目

ボールペンと消しゴムは合わせて110円。

ボールペンは消しゴムより100円高い。

では、消しゴムの値段は?

(あれっ、これってあの経済行動学でもあった問題?!)

→2問目

社員4人で作業して、4日で4つ生産される商品がある。

この商品を100日で100個つくるには、

最低何人の社員が必要?

→3問目

あるイベントで、開始時は観客が1人だったが、

1分ごとに2倍に増え、12分で会場が満員になった。

観客が会場のちょうど半分を占めたのは、

開始から何分後?

これら3つの問題は、「論理的思考問題」とも呼ばれている。

特別な知識を必要とせず、

問題文を読んで論理的に考えれば答えが導けるという。

要するに“考える力”さえあれば誰でも解ける問題。

知識や情報など複雑な事象を概念化し、

抽象的な考えや物事の本質を理解するためのスキル。

Google、Apple、Microsoftといった世界的企業も、

こういった問題を入社試験で出題しているとも。

(→この3問の答えは、本を読んで確認してね!)

【これら“論理的思考問題”で“5つの能力”を高められる?!】

論理的思考問題で高められる“5つの能力”として

論理的思考、批判思考、水平思考、俯瞰思考、多面的思考が

挙げられています。

【1】論理的思考

事実や情報を冷静に見抜き、順序や法則を整理して、

矛盾のない適切な判断をする力。

【2】批判思考

前提となる情報や直感に対して疑問を持って考え、本質を見抜く力。

【3】水平思考

既成概念や常識、先入観、過去の事例などにとらわれることなく、

フラットな視点で自由に発想する力。

【4】俯瞰思考

現状の視野や細部にとらわれることなく、視座を高めて物事を捉える力。

【5】多面的思考

物事に対して一つの視点からではなく、複数の立場や角度など

あらゆる側面から考える力。

これら問題にチャレンジすると…

“論理的思考が高められる!”に期待したいわけだが…果たして?!

350ページにも及ぶ本なので、多くの問題が詰まっていて

いろいろ試行錯誤していると、確かにいろいろな思考が

刺激されていることは間違いないようだ。

ちなみに、タイトルの“頭のいい人だけが解ける…”という表現は

IQ値の高くない私にとっては、

挑戦的な言葉に聴こえてならないのだが…