03/18

2024

鍵山秀三郎相談役から学ぶ、 新たな時代の“情と智”の資本経営!!

『グローバル基準』

「1990年ごろから約三十年間で、

日本人が有していた高い精神性が目に見えて失われてきました。

原因は、アメリカ発のグローバル基準を

採用するようになったからだと思います。

もともと、人や会社を一元的な数値だけで評価するのには無理があります。

これは日本人らしさの否定に他なりません。

いまこそ、日本人の美徳である高い精神性を取り戻すときです。」

これは毎日届く、

鍵山秀三郎著『凡事徹底』「一日一話」(PHP研究所刊)の記事。

これを読んでいて思い出した鍵山相談役のお話し。

2019年3月に靖國神社で開催された掃除に学ぶ会“便教会”での話だ。

↓ ↓ ↓

半世紀前までの日本人は

“情“によって自分自身を制御していたために

穏やかな社会が保たれていました。

“情“のチカラが“智”の劣っているところを補っていたのです。

戦争によって国土が焼け野原になるという未曾有の惨事に

見舞われたにも拘らず、世相は今より落ち着いていました。

その後、経済的な国力が増加するにつれて

教育の場と機会が豊かになり高学歴の人が多くなりました。

しかし、“智”の面は向上しましたが、それに反比例して

“情”の面が衰退していったのです。

学歴は高くなり“智”の面は著しく向上したのに、

総合力である「人間力」は低下したのです。

「人間力」とは、“智”と“情”の総和ですので、

“情”の面が退化すれば人間力という総和力は低下します。

“情”とは周囲の人に気を配り思いやる心です。

“智”の不足は“情”で補えますが、

“情”の不足は“智”では補うことができないのです。

だから先生方、“智”のための勉強だけでなく

“情”の分かる人たちを育んでくださいね

(…という話)

↓ ↓ ↓

そこで、この鍵山相談役の話を活用すると

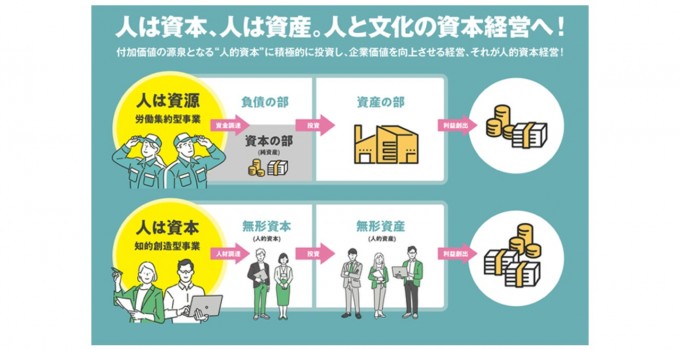

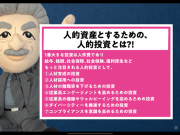

これから「人と文化の資本経営」をどう実践するかが見えてくるのでは?!

「経済資本経営」は“情”はなくとも“智”を持ってすればできるが、

「人と文化の資本経営」は“智”だけではできない。

この“情”を伴っての「人間力」があってこそできるのが、

これから求められる「人と文化の資本経営」ということ。

そこで先ほどの

「“情”とは周囲の人に気を配り思いやる心です。

“智”の不足は“情”で補えますが、

“情”の不足は“智”では補うことができないのです」

この“周囲の人に気を配り思いやる心”があって生まれてくるのが、

この“人と文化の資本経営”ということにつながるのでは?!

1.一緒に働く仲間のことはもちろん、

2.自社のことや取引先のことも、

3.住み働く地域社会のことはもちろん、

4.日本の社会、世界の国々のことも、

5.そして未来の人たちのことも考えて、

今の私たちがどうあればいいのかを考え、

生まれてくる“存在意義”こそが、“人と文化の資本”となるのでは?!

そこには、アート思考でありデザイン思考も必要かもしれない?!

すなわち、これからに貢献する“文化づくり”を意識した経済活動が

私たちのビジネスであり、社会活動となるのでは?!

これまでは“智”をベースに、軸足を“経済資本”に置いた経営。

これからは“情と智”すなわち人間力をベースに、

軸足を“人と文化資本”に置いた経営が求められているということ。

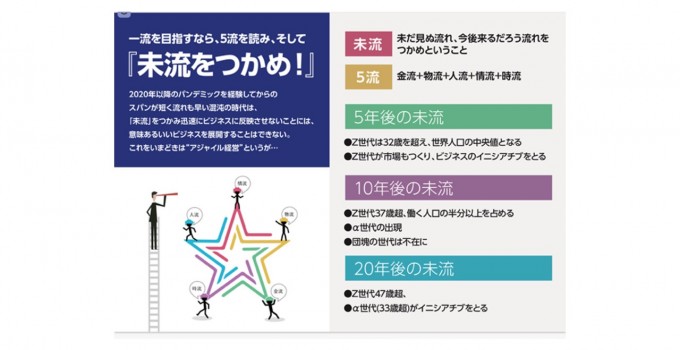

とにかく、このコロナウィルスによるパンデミックを境に

新たな時代の“人と文化”を資本とした経営が

求められていることは間違いない。

ということで、この「人と文化の資本経営」を

鍵山相談役から学ぶ“情と智の資本経営”とも呼ぼう!