02/13

2024

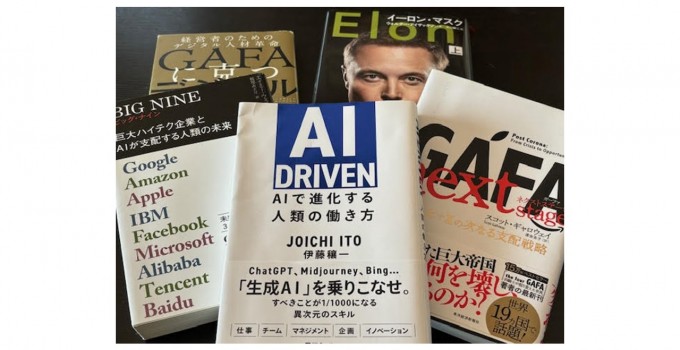

GAFAMは、これからも活躍するはず?! それを揺るがすのは、AIの領域?!

先日『これからの日本の論点 2024 日経大予測』(日本経済新聞社)

という本を手にして目を通していると、あのメガプラットフォーマー

GAFAMのこれからの可能性に関する記事が…

いまやGAFAMの動きは世界のビジネスに大きな影響を与えるからねぇ。

ということで、以下はその本からの情報をベースに中島流にまとめたもの。

ちなみに、2023年12月時点での世界の時価総額だが…

1位がAppleで、2位がMicrosoft、4位がAlphabet(Google)、

5位がAmazon、7位がMeta Platforms(Facebook)

ということで、GAFAMは当然のように常にべスト10入りしてる。

イーロン・マスクのTeslaも8位に入っていて、

Teslaも解釈によってはプラットフォーマーの仲間でもあるということ。

あー、イーロン・マスク自身はTwitterをもM&Aしたわけだから

プラットフォーマーであることは間違いないわけだ。

とにかく問題発言も多い目立ちたがり屋のプラットフォーマーだけどねぇ~。

【Apple】

なんと世界のスマホ市場の利益の8割超がApple!!

金額ベースで約4100億ドル(2022年)だった世界スマホ市場の売上げの

半分近くをAppleが占め、営業利益に至っては

世界のスマホビジネスで生まれる利益の大部分を占めているという。

高い利益率を可能にする圧倒的な価格支配力をAppleが長年維持している。

【Google & Meta(Facebook)】

Googleは世界で行われるキーワード検索の9割超を捌く。

実質的に中国以外の全ネット利用者の大半が使っているわけだ。

Metaが運営するSNSであるFacebook、Instagram、WhatsApp の利用者は

それぞれ30億人弱、20億人、20億人で単純合計すると延べ70億人と、

10歳以上の世界人口である65億人を上回る。

GoogleとMetaはともに、これら地球規模の利用者をベースに

広告を配信して稼いでいる。

2022年のネット広告市場は5000億ドル強だったと見られるが、

そのうち4割強をGoogle、2割強をMetaが稼いでいた。

【Amazon & Microsoft】

Amazonはアメリカのネット小売市場の4割近くを売り上げる。

もちろん米国外でも、日本、欧州、インドなどでのネット小売における

Amazonの存在は大きい。

またAmazonのAWSは、クラウド市場で世界シェア31%(2022年)で1位、

Microsoftが24%で2位となっている。

MicrosoftはパソコンOSで断トツのシェア約7割を握っていて

Apple(macOS)が2割前後というところ。

【こんなGAFAMのそれぞれの分野を揺るがす可能性があるのが、AIだ!】

つまりGAFAMはいずれも、それぞれの本業で“独占”あるいは

圧倒的な市場支配力を持っていて、強いライバルがいない状況。

そしてGAFAM同士では、本業においてはほとんど競合しない関係だ。

ということでGAFAMは今後ますます活躍することが想像されるわけだが…

ではこの安定構造が揺れ動く兆しは無いのか?

もしかしたらイーロン・マスクがそこに割って入ろうと

してるかもしれないが、一番の競合の可能性は“AI”にある。

AIは、電気や内燃機関、コンピューター、半導体、インターネット、

遺伝子工学などと並ぶ、人間と社会のあり方を根本的に変える

テクノロジーとして捉えられている。

そしてこのAIはどの分野においても活躍の可能性を持っているわけで、

特に人間のように画像を生成できる分野では、GAFAM含め

大手テック企業がすでに激しい競争を

繰り広げていると言ってもいいだろう。

もちろん、この競争を一気に加速させたのは、アメリカのスタートアップ

“オープンAI”が展開する対話型AIの「ChatGPT」である。

その驚異的な自然言語生成能力により、

利用者はわずか2カ月で1億人を超え、世界中で注目を浴びた。

この技術により足元をすくわれたのが、リードしてるはずだったGoogle。

そして“オープンAI”に合計30億ドルを出資し、

資本業務提携しているのはMicrosoftだったということ。

テック企業GAFAMがここまでは優位に立ってきたが、

このAIの領域においては、日々進化する中で、

新たな覇者がどこから出るかは不透明。

これまで以上にAIが社会に大きな影響を与え、

さまざまな分野で戦略的な変化が起きる可能性が高まっているわけだ。

今後のGAFAM含めたテック企業たちの競合が…

「実に面白い!」(福山雅治風)