01/22

2024

これまでの経済資本経営から “人と文化の資本経営”へ!

いつのまにか自然や社会と分離し、停滞しつつある経済。

環境問題や格差社会も、この“経済資本経営”がもたらしているに違いない。

まさに“経済資本経営”で自然や社会が崩れつつあるいま、

人と文化を資本とする経営、すなわち“人と文化の資本経営”により

自然や社会を再構築するタイミングなのでは?!

ということで今回は「人と文化の資本経営」について語りたいわけだが…

1年ほど前に「令和は経営をデザインする時代!」として、

“経営をデザインする”とはどういうことなのかを発信した。

↓ ↓ ↓

歴史的にも“デザイン”という概念の中で捉えられてきたことは、

「人から考える」こと、そして「美と調和を大切にすること」が

重要な要素とされている。

「人から考える」とは、その商品・サービスに関わる人を

想像することが求められる。

つまり、使う人、サービスを受ける人のことを常に考えるのはもちろん、

商品をつくる人、サービスを提供する人、その双方を幸せにすることを

目標にした行為…とある。

そして「美と調和を大切にすること」に関しては…

歴史の中で“美しい”とされてきたものは、

それに関わるさまざまな要素との関係性が

最適化されてきているというのだ。

さて、「経営をデザインする」において“人から考える”とは?!

お客様でありエンドユーザーはもちろん、自社のスタッフであり

協力関係者も幸せにすること…となる。

“美と調和を大切にすること”とは?!

企業活動の美しさであり、関わるさまざま要素との最適化となる。

すなわち、社会課題や地域との関係に求められる美と調和?!

ひいては、いいブランディングに通ずるというわけだ。

↓ ↓ ↓

うんうん、素晴らしい捉え方。

(自画自賛だが…)

今こそ、「人と文化の資本経営」を前提として

経営をデザインするときということ。

【豊かな“人と文化の資本”を持った企業が注目される!!】

[経済資本経営から文化資本経営へ!]

+

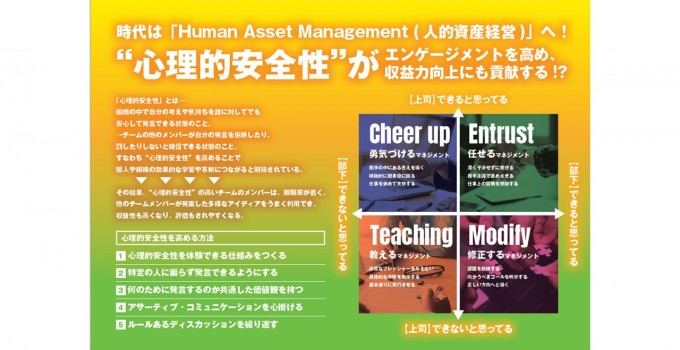

[Human Asset Management(人的資産経営)へ!]

=[経済資本経営から“人と文化の資本経営”へ!]

いま「“経済資本経営”から“文化資本経営”へ!」との発信を

出版物でも目にするようになり、“人的資産経営”というキーワードも

度々耳にするようになった。

(私もあちこちで発信してるわけだが…)

ということで、この二つを融合すると「人と文化の資本経営」となる。

ある書籍には、日本は成熟国として、

技術立国から文化立国へと転身すべきだとも書かれていた。

まさに日本の文化は地球規模でみても、類い稀なる文化といっていいだろう。

今回は“日本の文化資本”を言いたいのではなく、

企業における“人と文化の資本”についてのこと。

今こそ、「人と文化の資本経営」を前提として

令和の経営を再デザインするとき。

◆“人と文化の資本経営”をデザインするための7つのファクター

【その1】ビジネスモデルであり事業収支

【その2】事業構成と組織づくり

【その3】DX化とリスキリンング(生産の向上)

→ここまでの3つは経済面優先のファクター

以下は、

“人と文化の資本”を意識したファクター

【その4】社会課題への取り組み

→パーパスとのリンクも重要で、社会性ある取り組み

【その5】well-being経営

→働く人たちの肉体と精神面、さらに社会的な面でも満たされるように

組織の環境を整え、社員の意欲やエンゲージメントを高める経営

【その6】地域との関係づくり

→これからは何らかのカタチで地域にも貢献し、その関係性を上げることが、

企業としても働く人たちにとってもいい環境づくりとなる

【その7】ブランディング

→商品やサービスはもちろん、上記“人と文化の資本”を意識したブランディング

ということでこれからは、

より豊かで魅力ある“人と文化の資本”を持った企業が

注目されるのは間違いないだろう。