12/25

2023

“図で考えることの意義” イノベーションのためのビジュアル化戦略

図で考えれば経営はうまくいく…

『武器としての図で考える経営』平井孝志著。

こんな本がいつもの大手町の丸善に並んでいたのだ。

(思わず購入することに)

“え〜そんな本を出版する人がいるんだ〜”と思いながらも調べてみると

平井氏は『武器としての図で考える習慣―「抽象化思考」のレッスン』

という本も3年前に出版していた。

私が思わず購入した理由は…

この“ビジ達”やセミナー等で発信する中島流の概念を、

オリジナルな図を制作しコミュニケーションすることが、

より伝わりやすい展開と思い、これまで多くの概念図を開発してきた。

まさにその概念図の意味であり重要性について

平井氏は語ってくれているからだ。

【概念図や構成図は、問題設定や問題解決に大きく貢献する!!】

「事業戦略やマーケティングなど、ビジネスに関わる“概念図”や“構成図”を

描くことこそが、経営に関する問題設定や問題解決に大きく役立ち、

私たちを延長線上にない答えへと導いてくれるのです」

これは“はじめに”に書かれていたフレーズ。

(ふむふむ、私たちを“延長線上にない答え”へ、導いてくれるわけだ)

「ビジネスは様々な要素の関係性で成り立っています。

そんなビジネスを取り巻く豊かな関係性は、左脳的な文字や文章、

数字だけで捉えるのには無理があります。

関係性を解きほぐして原因に迫り、本当に正しい意思決定をするためには、

もっと感覚的にイマジネーションを膨らませて

右脳的に見て、考えることが効果的です。

その方法が“図を描いて考える”ことに他なりません。

経営について“右脳+左脳”ではなく“右脳×左脳”で

考えることができるとすれば、今までの考え方の2倍どころではない

アップグレードがなされると言っても過言ではないでしょう」

(うんうん、おっしゃる通りなのだ)

そして、「本書は“図で考える”アプローチをテーマにしましたが、

素晴らしい図を描き、完成させるスキルについて

紹介するわけではありません(私にはそんな画才はありません…)」

ということで、必要な概念図をどう描けばいいのかという本では

なかったということ。

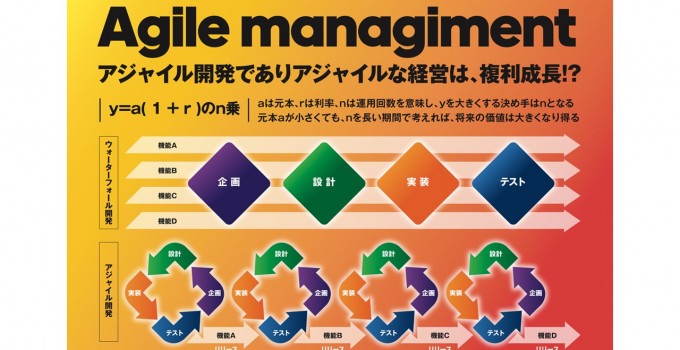

そこで中島流イマジネーションの傑作概念図を紹介しよう。

part 1 「すでに起こっている未来 3.0へ」

“すでに起こっている未来2.0”はそこそこに、

コロナの出現による”強いられた変革”により

一挙に3.0にシフトしようとしていることを伝えたかったわけだ。

ビジネスも昭和パラダイムから、まさに“ニュータイプの時代”である

“令和パラダイム”へシフトしていることを発信。

→約10年くらいの前倒しのパラダイムシフトへ

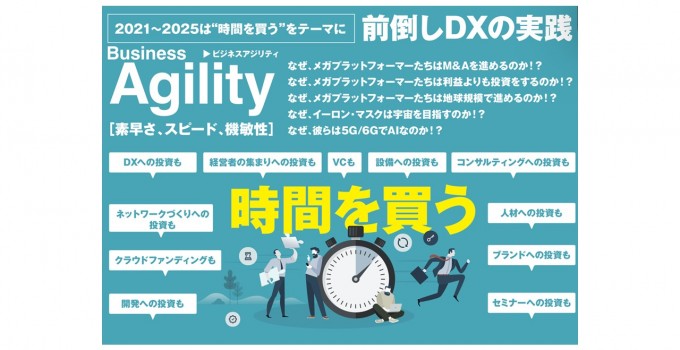

part 2 「見えてきた令和ビジネス“7つのニューノーマル”」

AIも含めたさまざまなテクノロジーとイノベーションが交錯する最中。

そしてVUCAの時代とかニュータイプの時代と言われる

これまでとは違う価値観がビジネスを取り囲もうとするタイミングで、

地球規模でのパンデミックが到来。

私たちのビジネスには一挙にいくつもの“ニューノーマル”が出現することに。

part 3 「令和ビジネスにおけるコンピテンシーマネジメント」

さまざまな背景によりビジネス環境もかなり変わったが、

リーダーシップの在り方やマネジメントの仕方も、

変わることを求められている。

とにかくミレニアル世代でありZ世代に、気持ちよくビジネスを展開してもらい

成長してもらうためにも、そのアプローチの仕方も変えなくてはならない。

part 4「Needsソリューションから、Wantsソリューションへ」

私たちビジネスによるソリューションは

2020年を境に“Needs-必要”のための課題解決から、

“Wants-欲求”のための課題解決が中心になってきたことを発信。

とはいえ、環境問題含めた社会的課題の解決に向けても

求められる時代になったわけだが…

改めてこれら概念図をしっかり見ていると、確かに次なるいろいろな展開が

見えてくるのは間違いないかもしれない。

そこが文字や数字と違う概念図だからこその効果なのだろう。