11/06

2023

『行動経済学は最強の学問である』Part 2 “認知のクセ”による非合理な意思決定!

先に「なぜ人々は非合理な選択をするのか?」

というタイトルで紹介した“行動経済学”。

その内容は『行動経済学は最強の学問である』相良奈実香著から

紹介したわけだが、今回はそのPart 2。

今回の話で、なぜ今“行動経済学”なのかを理解してくれるはず。

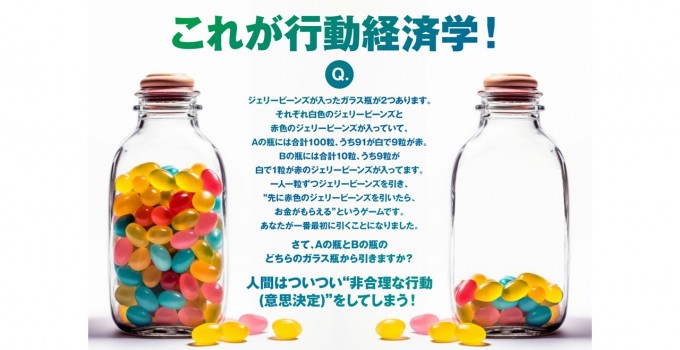

ということで今回も“行動経済学”的クイズから…

(書籍にあったクイズを一部だけ変えて紹介)

【Quiz 1】

野球のバットとボールが、合わせて1,100円で売っています。

野球のバットはボールよりも1,000円高いです。

別々に買ったらそれぞれいくらでしょう。

「バット1,000円、ボール100円」

すぐにそう答えたあなたは、

アメリカの一流大学の学生と同じ間違いをしていると。

正解はバット1,050円、ボール50円。

簡単な計算で少し考えればわかることを、

直感的なシステムを使って答えると間違ってしまう。

これが“認知のクセ”による非合理な意思決定だという。

【私たちの脳の2つの思考モードの存在】

人間の脳は情報処理をする際に、2つの思考モードを使い分けている。

◆システム1 =直感的で瞬間的な判断

◆システム2 =注意深く考えたり、分析したりと時間をかける判断

ということで、人間はつい“システム1”を使いがち。

そのことを知っておくことが、誤った判断をしないためにも重要だ。

人はどんなときに“システム1”を使いがちになるのか。

→疲れているとき

→情報量・選択肢が多いとき

→時間がないとき

→モチベーションが低いとき

→情報が簡単で見慣れ過ぎているとき

→気力・意志力がないとき

ふむふむ、これらを知ってみると“システム1”を使うことが

かなり多いことも理解していただけるはず。

【マクドナルドの“認知のクセ”に関する失敗例!】

マクドナルドがマーケティングリサーチとしてのアンケートを実施。

すると近年の“健康志向”の傾向もあって

“もっと健康的なメニューも増やしてほしい”という声がたくさん寄せられた。

そこでそれらの声を反映させて、

サイドメニューにサラダとフルーツを加えたのだが…

残念ながら、不発に終わったという。

実際に顧客がマクドナルドに求めていたのは、健康的なメニューではなく

“脂っこいハンバーガーやフライドポテト”でありファストフードだったのだ。

マクドナルドに行くときはそのほとんどが“忙しいとき” “疲れているとき”。

すなわち注文するときは“しっかりと健康を考えて注文する”のではなく

“なんとなくぱっと見て決める”という“システム1”の意思決定。

一方、人がアンケートで答えるときは、対象者はじっくり考えて

“システム2”の状態で回答しているということ。

言い換えればマクドナルドのブランドは、

すでに高いレベルの“認知のクセ”ブランドだったのだ。

福山雅治風に言えば「実に面白い!」。

この書籍のクイズや事例を見ていると、これまでの私たちの発想であり、

“生活者”の捉え方に修正が必要ということ。

そして、私たちのこれまでのマーケティングの概念を

変えなくてはいけないことが分かってくる。

ところで…

ある要件で席を立ち会議室に向かうわけだが、

その途上であるプロジェクトのメンバーに偶然会い、あれこれ話していると、

何のために会議室に向かっていたのかを忘れてしまうことが度々ある。

これって出会った人を優先する“システム1 ”の直感的で瞬間的な判断であり、

“認知のクセ”による非合理な意思決定なのだろうか?!

それとも、ただ老化による記憶の問題?!

これはさすがに“行動経済学”には入れてもらえない気もするが…