10/10

2023

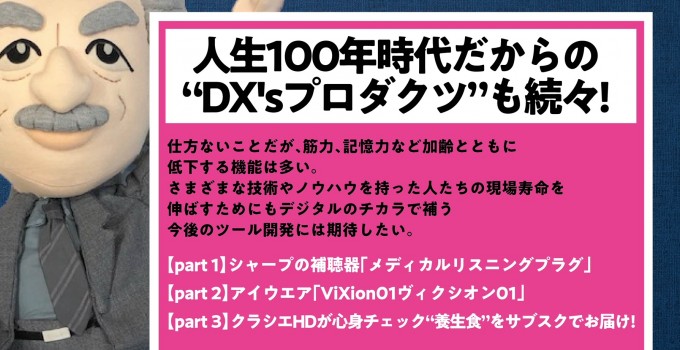

人生100年時代だからの“DX’sプロダクツ”も続々!

次から次へと生み出されるDX'sプロダクツを紹介しようと思うのだが…

今回はその紹介商品やサービスにコンセプトを持って紹介したい。

ということで、今回は高齢化社会を意識したDX'sプロダクツ!

仕方ないことだが、筋力、記憶力など加齢とともに低下する機能は多い。

あんなにヤンチャをやっていた私も“アラ古稀”となり、

ついにその領域の年頃となってしまったわけだ。

さまざまな技術やノウハウを持った人たちの現場寿命を伸ばすためにも

デジタルのチカラで補う今後のツール開発には期待したい。

【シャープの補聴器“メディカルリスニングプラグ”に注目!】

シャープはもともと無線機技術や音響機器事業も展開していたこともあり

“ヘルスケア”を注力事業に据えたという。

音の聞こえ方を自宅で最適に調整できるリモートフィッティングに

対応した耳あな型補聴器が“メディカルリスニングプラグ”。

通話はもちろん、音楽も楽しめる

イヤホンで、補聴器に抵抗のある現役世代にも受け入れられている。

店頭で調整できる販売店もあるが、

アプリなどを使って自宅でフィッティングを受けられる。

(10万円以下というところも人気の秘密かも?!)

【アイウェア「ViXion01ヴィクシオン01」が活躍?!】

オートフォーカスで目のピント調節をサポートする次世代アイウェア。

目の衰えの保管ツール“ヴィクシオン01”は、

クラウドファンディングで3億円以上を集めた。

申し込み順で10月以降順次発送され、年内には手元に届く予定だ。

見ようとするものをセンサーで測定し、距離に応じてレンズの形状を

瞬時に変化させ、目のピント調節をサポートする。

近くを見ても遠くを見てもピントが瞬時にピュッと合う感覚は

快適そのものだという。

やはり実際に手に取って体験した人の購入が多く、

属性では男性の50代が目立つと言う。

→老眼でメガネの掛け替えに苦労している世代に圧倒的な人気が!

→経験がものを言う職人や現場の仕事では、

視力の衰えから職場を後にしなければならないような人も少なくない。

このアイウェアで現場寿命を伸ばすことが期待される。

【クラシエHDが心身チェック“養生食”をサブスクでお届け!】

クラシエホールディングスは、心と体の状態に合わせたスープなどを届ける

サブスクリプションサービスを10月から始めた。

公式サイトで質問に答えると、心身のバランス状態を判定。

個人のタイプに合わせたスープとお茶のセットを毎月届けるほか、

健康アドバイスも配信する。

更年期などで不調を抱える女性の需要を取り込みたい考え。

→まず公式サイトで自分の心身の状態をチェックする

“イライラしやすい”、“めまいや年齢を感じやすい”といった

15個の質問に答えると、心身のバランス状態が判定される。

→判定結果に合わせて、和漢植物などの素材をブレンドした

フリーズドライのスープと、ティーバックからなる“養生食”のセットを

毎月届ける。

→また一人ひとりのバランスタイプに応じて体操やマッサージ、

お勧め食材などの健康アドバイス情報をLINEで配信する。

今回紹介したDX'sプロダクツはあくまでほんの一部に過ぎない。

今後も高齢化社会に向けたあらゆる業界からの

さまざまな商品サービスが提案されるのは間違いないだろう。

特に注目したいのは、介護用ロボットへのAI組み込み。

1)対話型のAIエージェント

2)1人暮らしの高齢者の生活をサポートするロボットコンシェルジュ

3)高齢者ケアに特化した人型ロボットなど

またヘルスケアアプリやデバイスにより、心拍数、血圧、血糖値などの

健康情報をモニタリングし、医療専門家にリアルタイムでデータを提供。

これらデータを基にした運動や食事に関するアドバイスをすることで

健康な生活を維持するのに役立てているという。

他にも遠隔医療やテレヘルスに関わるプラットフォームは、

高齢者が自宅で医療専門家とコミュニケーションを取り、

診断や治療を受けるのに便利。

自動照明、センサーによる監視、遠隔制御可能な家電なども

さまざまな分野から提案されているという。

ということで、次から次へと生み出される“DX'sプロダクツ”により

本当に“私たちの老後は明るい!”

……のだろうか?!