05/15

2023

青木紀代美さんの食の追求が 「放牧生産者指定 よつ葉牛乳」を生み出している?!

今朝もこの「放牧生産者指定 よつ葉牛乳」を受け取りに

青木さんのところに行ったわけだが…

果たしてこの牛乳を飲み始めて何年になるのだろう?!

青木さんにいろいろお世話になってから何年になるのだろう?!

と思い巡らせてみた。

そこで青木さんの書籍『食に添う 人に添う』出版のことも思い出し、

“子どもの命を守る会 青木紀代美(きよみ)さん“を検索してみると…

なんと1ページ目にビジ達の記事が出てくるではないか。

(20年間もビジ達を継続してくると、こうなる可能性も出てくるわけだ)

2019年2月にビジ達で青木紀代美さんであり書籍を紹介。

そのタイトルは「食といのちを守るをテーマに、46年主導!!」

そして以下のように語りかけていた↓

46年続けているもの、皆さんにはあるだろうか?

(46歳以下の人はムリだけど…)

今回ご紹介する青木紀代美さんは「食といのちを守る会」の代表。

32歳のときに「子どものいのちを守る会」として活動を始め、

会の名前こそ変わったが、現在なんと78歳!

野菜から牛乳、調味料にいたる総ての食品が

安全なものになるよう、活動されているのだ。

(仕事道、46年! ってこと)

と続いている。

→もう今年(2023年)で50年目ということ!!

この時が、お会いしてまもない頃だった記憶が。

実はそれから4年間ず〜っとこの“放牧生産者指定 よつ葉牛乳”に

お世話になっているわけだ。

私はヨーグルトのタネも継続して使っていたので、

この牛乳でヨーグルトもつくって食べてもいる。

美味しい牛乳であることはもちろん、

お陰さまで、病気にもならず健康にここまでやってこられているわけだ。

この牛乳、美味しく飲める牛乳ではあるのだが、

北海道十勝の牛乳というだけではない、かなり特殊な牛乳なのだ。

通常は地域の農協がタンクローリーで各酪農家を順番に回って回収する。

だからいろいろな酪農家の牛乳は混ぜこぜになるわけだ。

こだわりを持った牧草や飼料を食べさせようが、

その育む環境にこだわりを持とうが、その牛乳は混合されてしまう。

(私は十勝の芽室町の酪農家で16歳まで育ったわけだから…)

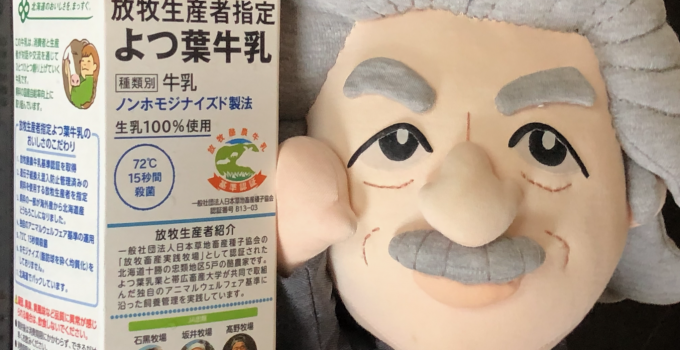

「放牧生産者指定 よつ葉ノンホモ牛乳」は

“草地放牧” “国産飼料” “健康な牛” “酪農生産者といっしょにつくる牛乳”

をキーワードに生産されている。

当然、非遺伝子組み換えのエサであり飼料を使っている。

最終的には放牧に取りくむ5戸の酪農家の原乳だけを使っているという。

北海道十勝・忠類地区の石黒牧場、 坂井牧場、高野牧場、内藤農場、

大和牧場の5戸。

ご覧のように5戸の農家の牧場名と代表者の顔写真入りの牛乳パッケージである。

ここまでやってしまうとそのトレーサビリティも明確である。

青木さんが1972年に共同購入運動を展開したときは、

ここまでのこだわり牛乳ではなかったわけだが、

その後の「食といのちを守る会」の運動が、

消費者の望む声を反映した結果として

「放牧生産者指定 よつ葉牛乳」に至っているということだろう。

青木さんの体の弱い息子が唯一好きだった牛乳。

だったら日本一おいしい牛乳を飲ませたいという

親としての一念で始まった食の追求。

それをきっかけに日本中を探したら、毎日食卓に乗せるに値する

まっとうで本当の食べ物があることに行き着いたという。

いろいろな伝手を頼りに毎日の食生活に欠かせない

米、みそ、しょうゆ、酢、卵、そして牛乳を求めて歩いたという。

その中で素晴らしい生産者に出会い学ぶことも多く、求めるだけではなく、

その大切な生産者を守り助け、もっとその安心安全の価値を

多くの人に伝えなくてはということで、いまに至ったという。

素晴らしい、まさに青木流の仕事道!!

この「放牧生産者指定 よつ葉牛乳」も、

青木さんの生活者としての追求から生まれたと言ってもいいだろう!