04/03

2023

『鍵山秀三郎“一日一話”』には 「不易流行」の“不易”がそこにある!!

先日、掃除の会の関係でPHP研究所顧問の櫛原吉男さんが

京都からわざわざQB浅草オフィスまで挨拶に来てくれた。

そして、何と鍵山秀三郎相談役の書籍を

PHP研究所が出版するようになったきっかけは、

櫛原さんだったとその時初めて知ったのだ。

(えっ、この櫛原さんが相談役に注力しなければ出版はなかった?!)

ある日、相談役は

「櫛原さん、人は“大きな努力で、小さな成果”がいいんです」

と語り、当然櫛原さんは咄嗟に

“えっ?! 逆なのでは…”と思った。

ところが話を聞いているうちに、この捉え方こそが

鍵山秀三郎氏ならではの考え方だと気がついたという。

そしてPHP出版から鍵山相談役の本を出版するにあたり、

原稿の執筆を依頼した亀井民治さんに鍵山さんのことを

このように話したという。

「鍵山相談役という人物を例えるならば、水みたいなものだと思います。

水はそのままに放置しておけば、

当然いつかは蒸発してなくなることでしょう。

それでは取り返しのつかないことになります。

その危険を防ぐためにも、いったん氷にしていつまでも保存できるように

しておくことが大事だと思います。

そのうえで、必要なときに解凍し活用できるようにしておくことです。

その作業が、出版です。

PHP研究所としても全面的に協力させていただきます」

結果、鍵山相談役の人柄や経営哲学に浸水した櫛原さんは、

PHP研究所からの出版に漕ぎ着けたという。

そして編集は出版界でも名を馳せていた

ヒットメーカーの安藤卓氏に任せることになる。

その後、相談役の本は全て安藤氏が編集している。

安藤さんは初出版にあたり

「長く読み継がれる本がいいと思います。

例えば、一日一話形式はどうでしょうか」と持ちかけ、

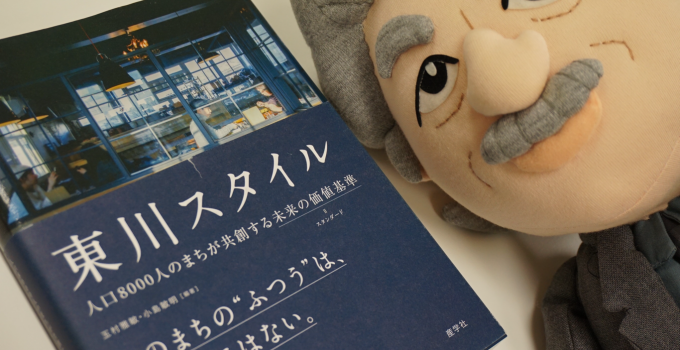

2004年に最初に発刊されたのが

『鍵山秀三郎「一日一話」人生の磨き方・掃除の哲学・人生の心得』だ。

本書はさまざまな企業や団体、学校等の朝礼で活用され、

鍵山秀三郎相談役の掃除哲学が世に広まる一つの役割を担った。

この本の代表的一話を紹介しよう。

~~4月15日の一日一話、凡事徹底~~

【1】すべてに行き届いている

【2】その人の主義と行動が迷うことなく一貫している

【3】すべてのものを活かし尽くす

この三つが「凡事徹底」の絶対必要条件です。

この三つのうち一つでも欠けると、「凡事徹底」とはいいません。

平凡なことを徹底してやると、平凡な中から生まれてくる非凡が、

いつかは人を感動させると信じています。

鍵山相談役の一日一話には、「不易流行」の“不易”がある。

それゆえ、繰り返し読んでも

その度に気づかされることがあるのだ。

時代のビジネスの“流行”を追い

発信することを仕事にしている私としては、

人間としての優先順位を教えてくれる“不易”こそが

最重要なことは分かっているわけだが、

なかなか身につけることは難しいもの。

相談役曰く、

「私には人より抜きん出た能力は一つもない。商売の才覚もない。

リーダーシップもあるとはいえない。

そんな平凡な私がいままで事業を続けてこられたのは、

トイレ掃除を通して“誰にでもできることを、誰にもできないくらい、

徹底して続けてきた”という以外に理由は見当たらない」

私もこの相談役のような話をしてみたいわけだが、

徹底しないことには身につかないわけだ!?