09/12

2022

“すべてが加速する未来”を予測するための 令和の3つのパラダイムシフトと社会課題

今、さまざまな既存のビジネスが大きな転換期を迎えている。

これは日本だけのことではなく地球規模でのことと

言っていいだろう。

このビジ達で何度も繰り返して発信してきたが、

この大きな変化に対応し、新たなビジネスモデルを構築し

未来に選ばれるためには…、

◆“2030年全てが加速する時代に備えよ”として

AIの可能性とさまざまなテクノロジーやイノベーションを紹介

◆“GAFAMを代表とするメガプラットフォーマーの出現”

による新たなビジネスインフラ構築について

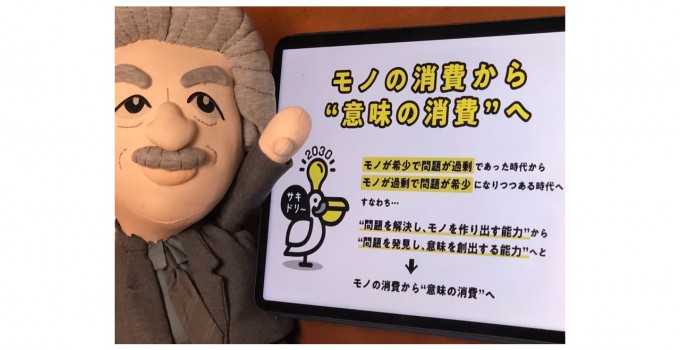

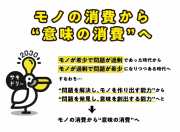

◆成熟化による“モノの消費から意味の消費へ”

など…、

これらは大きなパラダイムシフトではないか?

さらに、環境問題を含めた新たな社会課題の山積は、

あらゆる企業に関係し、それに応じた対応が

求められるようになってきた。

これらの要因に対して既存のビジネスをプラスマイナスし、

どのようにシフトして展開していくかが

“これから選ばれるビジネスとなりうるか”につながる。

そこで改めて、これからのビジネスを予測するために、

中島流、“令和の3つのパラダイムシフト”を紹介する。

[その1]

Fusion of Technology(テクノロジーの融合)

→ AIを含めたテクノロジーの融合のよるパラダイムシフト

弱いAIから強いAIへの移行は2029年だと言われている。

テクノロジーの融合が、さまざまな分野での

イノベーションになる。

これらの先進テクノロジーをしっかり押さえておく

必要がある。

[その2]

Business Platform(ビジネスプラットフォーム)

→ IT化、メガプラットフォーマーらによるパラダイムシフト

もちろんGAFAMが中心であることは間違いない。

そこにAIのプラットフォーム的なものが組み込まれると

今後のビジネスに欠くことのできない

“ビジネスインフラ”となるはず。

[その3]

New Values

→ 成熟化による価値観のパラダイムシフト

成熟化社会と共に生まれ育ってきた世代が

イニシアチブを取る社会となり、

大きな価値観の転換がされることに。

買い方、選び方、使い方が変わり、

ユーザー側の価値観の転換も大きなパラダイムシフトだ。

この“令和の3つのパラダイムシフト”を理解し、

メタバース、ナノテクノロジー、ロボティクスなど

関係する多くのテクノロジーも取り込んで

自分たちのビジネスをシフトする。

さらに関係する社会課題をも

企業の社会的責任として取り組むのだ。

時には、「お金になる仕事」と並行して

「お金にならない仕事」にも取り組む姿勢が大切。

このように、次なる時代を見据えた展開こそが、

選ばれる企業として必要条件になるといっていいだろう。

とにかく、大きな変化が起こりつつあることは間違いない!