08/01

2022

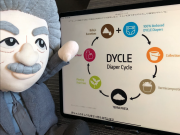

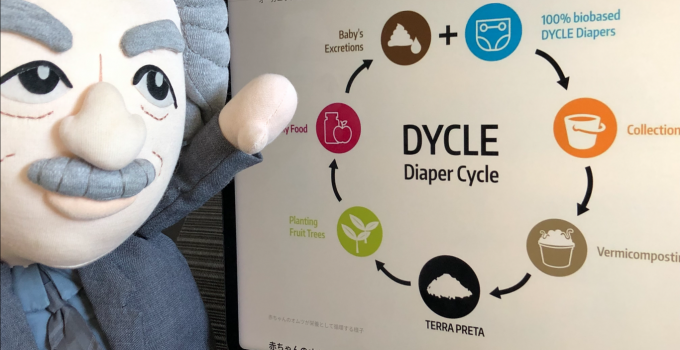

“土に還るオムツ”で、リジェネラティブを実践!

先日のNBCのオンラインセミナーにドイツから登場した

日本人美人女性経営者が開発したのは

“DYCLE(ダイクル)”という“土に還るおむつシステム”。

ドイツ国内ではすでに提供を始めているという。

この“土に還るおむつシステム”を彼女は

“リジェネラティブ・ビジネス”と呼んでいた。

“リジェネラティブ(リジェネレーション)”とは、

“再生的”“繰り返し生み出す”といった意味だが、

気候変動やサステナビリティに意識を向ける人々の間では、

地球規模の社会課題を解決するための新しい概念として

注目されている。

その女性経営者が言うには、

“それほど問題とならぬよう維持するためにしましょう”というのが

SDGsやサステナブルの概念。

翻り、“リジェネラティブ“とは問題を深く掘り下げ、

解決するよう効果ある展開をしていくという。

“サステナブル以上”の優先的な概念として発信しているそうだ。

また“サーキュラーエコノミー”と言われる

“循環経済”の考え方とも違う。

廃棄物の発生を最小限化する経済システムを回していくのが

“サーキュラーエコノミー”とすると、

課題解決にまでつなげようとするのが、

“リジェネラティブ”だ。

さて、この“DYCLE”だが…

①まず、乳幼児の便が付着したおむつを回収バケツに投入する

②ここに、微生物が入っている炭の粉を一緒に混ぜ、

嫌気性発酵を促進させると同時に消臭もする

③バケツが満杯になったら保育園へ持って行く

④その後コンポスト会社に運ぶ

⑤すると、1年後には上質な堆肥が出来上がる

⑥大量にできた堆肥は、今度は素材として苗床を

育てる会社や有機農家に運ばれ、

果物やナッツの木を植える際に使われる

この堆肥を使い数年後にりんごの実がなると、

お茶やジャムなどの食品を作ることができる。

その地域のビジネスが育ち、果物の木を冬に

剪定する際には枝から炭を作ることも可能となる。

このように、芋づる式に複数の成果物が出来上がり、

複数の収入源が作られていく。

この理念は“システミック・デザイン”と呼ばれ、

“一つの生産活動で生まれた製品やエネルギー、

ゴミなどは全て次のシステムの素材になるべきだ”という考え方だ。

まさにDYCLEはこの理念が活かされている。

実は今回のビジ達で一緒に紹介した“石坂産業”。

しばらく前からこの“リジェネレーション”をテーマに

取り組んでいた。

ただリサイクル率を100%に近づけるだけでなく、

それらをアップサイクルへと展開することで、

より価値あるものとし、いい地域づくりや

社会構築に向け展開している。

私たちも未来のために、“リジェネラティブ”を

意識していきましょうね!