09/06

2021

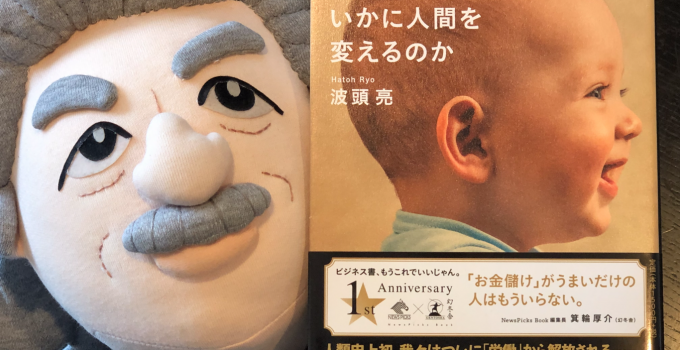

『AIとBIはいかに人間を変えるのか』との出会い

先週ここで紹介した“角川武蔵野ミュージアム”。

実はここを訪れたことで2018年に発刊されていた

波頭 亮著のこの本に出会えたのだ。

タイトルは『AIとBIはいかに人間を変えるのか』。

その表紙には無邪気に微笑む赤ちゃんが…

(手に取ってしまいますよねぇ?!)

AIを“アイ”と呼んでは“そこに愛はあるんか”になっしまう。

BIは“ビジネス・インテリジェンス”でも

“ブランド・アイデンティティ”でもない。

AIは、もちろん“人工知能”のこと。

そしてBIは、国民全員に生活できるだけの現金を無条件で給付する

“ベーシック・インカム”という制度のこと。

“AIとBI”が並んでいるが、何の因果関係もないと言っていいだろう。

強いて言えば、アルファベットのスタートのAとBであり、

語呂のよさと並びのよさくらいだろうか。

波頭氏は、成熟化が進み世界的にVUCAの時代と言われる今、

このAIとBIは、現状の世の中を根底から覆してしまう可能性を持っている。

だからこの二つを取り上げたのだという。

そう、私にとってもAIもBIも未来を演出する上では

重要なテーマとして位置付けていたわけ。

だから2万5000冊もの中にあっても、私の視覚に飛び込んできたのだ。

(ほらほら、興味湧いてきたでしょう)

AIはここ10年くらいで私たちのビジネスにも社会生活にも

もっと大きな影響をもたらすのは間違いない。

BIも貧困や格差の是正だけでなく、棚上げにされてきた社会課題の解決にも

大きく貢献するように思えてならないのだ。

(ここでは詳しくは語らないが…)

私が“ミレニアル・トランスフォーメーションの時”という理由も

まさに“変革の時”が今ということ。

→YouTube“ビジ達 7 ”『今こそ“ミレニアル トランスフォーメーション”の実践』

https://www.youtube.com/watch?v=SPPkD9OtoVw

もっと言えば、これまでの世界の政策であり社会システムの延長線状には

社会課題の解決も望む未来もないということ。

(ふっふっふっ、読みたくなったでしょう)

波頭氏が3年前に出版しているところが素晴らしい‼︎

そして“角川武蔵野ミュージアム”にこの本が並んでいたことも素晴らしい‼︎

まさに「相乗効果は行動の二乗に比例する」

AIをもっと知ろう!

BIももっと研究しよう!