09/01

2025

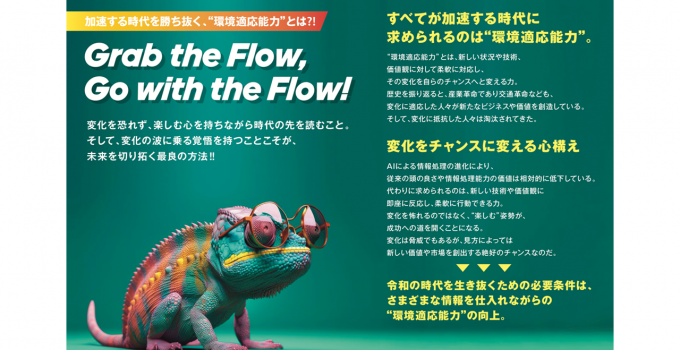

いま、求められるのは“シン環境適応能力”!

すべてが加速する時代に求められるのは

“環境適応能力”と発信してきたのだが…

改めてビジ達からの提案として

その先を見据えた“シン環境適応能力”を提案したい。

既存の社会でありビジネスへの“環境適応”ではなく、

未来の環境への“適応能力”が問われているということ。

そこでピーター・ドラッカーが語っていた

“すでに起こっている未来”を思い出して欲しい。

中島流では“すで起‘未来”というのだが、

今や至るところに“すで起‘未来”がいっぱい存在する。

その“すで起‘未来”をどう察知して、

どうビジネスであり日々に取り込み、応用するかである。

【“シン環境適応能力”のための察知と思考とは?!】

ピーター・ドラッカーの言う“すでに起こっている未来”とは…

未来は遠くにあるのではなく、

既にあちこちで始まっていて断片として存在するということ。

この令和の時代は、ドラッカーの時代よりも

多くの“すで起‘未来”に私たちは囲まれている。

既存の社会やビジネスに合わせるだけでなく、

これから顕在化する変化の兆し“すで起‘未来”を察知し、

自分や組織の行動・仕組みを先んじて変えていく力だ。

重要なのは完璧な予測ではなく、早期の察知と迅速な適用、

そして失敗からの学びの速度なのだ。

まずは、日常的な“小さな変化”に感度を持つことが出発点。

業界外のニュース、異分野の成功事例、

ユーザーの些細な不満や行動の変化、そして技術トレンドに

常にアンテナを張り、多様な意見に耳を傾ける。

データ観測と現場観察を組み合わせ、

仮説を立てて小規模に検証する習慣を持てば、

“すで起‘未来”を早く見つけられる。

多様なインプットは思考の幅を広げ、

固定観念に縛られない柔軟性を育むことができるということ。

【鍛えるための実践ステップとして】

具体的には未経験領域への挑戦展開はどうだろうか。

コミュニケーション力と問題解決力を

同時に鍛えることができる。

自己分析で強み・弱みを把握し、改善サイクルを回すのだ。

心理的安全性を保ち、学びを共有する文化を育てることも重要。

察知→仮説→実行→学習の循環を意図的に回し続ければ、

“未来・環境適応能力”は才能ではなく習慣となり、

“すで起‘未来”を味方にして加速する時代を切り拓ける。

その1 ◆街に出てリアルな情報収集

オンラインだけでなく実際に街に出て、

人々の日常やトレンドを観察。

→地域でのイベントや展示会に参加することで、

現場の生きた情報を得て変化の兆しをキャッチする。

その2 ◆新たなチャレンジを積極的に探す

未経験のプロジェクトや新しい役割に自ら挑戦し、

実践を通じて学ぶ機会を増やす。

→新たなチャレンジが、自分の視野を広げるだけでなく、

環境適応力を鍛えることにつながる。

その3 ◆SNSでのトレンドの把握と意見交換

SNSを活用して最新のトレンドを把握し、

多様な視点から情報を得るように心掛ける。

→フォローする人やテーマを定期的に見直し、

新鮮なインサイトを得る場として活用する。

その4 ◆多様なジャンルの本を読む

ビジネス書だけでなく、フィクション、ノンフィクション、

哲学書など幅広いジャンルの本を読み、異なる世界観や思想に

触れることによって、自身の思考の幅を広げる。

その5 ◆継続的にスキルをアップデート

新しい技術や知識を学び続けるために、

オンラインコースやワークショップに定期的に参加する。

→これにより、最新の技術や方法論を

迅速に取り入れられるようになる。

実社会との接点を増やし、

常に変化を先取りする感度を高めることを目指そう。