02/22

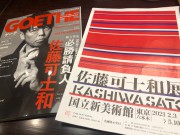

2021

ミレニアル時代に求められる佐藤可士和的思考とは!?

『世界のエリートはなぜ“美意識”を鍛えるのか?』

~経営における「アート」と「サイエンス」~

『13歳からのアート思考』

『感性思考』

これらは以前ビジ達で紹介した本だ。

論理的思考を代表する「左脳的思考」を持つMBA人材よりも

デザインスクールが提供するMFA(Master of Fine Arts=美術学修士)

人材の方がビジネス上での価値が高まっていると・・・。

強烈な差別化を持ち、インパクトを与えられるのは

この“感性思考”から生まれる。ということなのだ。

“必要(ニーズ)からくる課題解決の時代”は終わり、

“欲求(ウォンツ)からくる課題解決の時代”とも発信した。

そうなると論理的発想でたどりつけるところは限られてくる。

一方、アート思考、感性思考は、まさにウォンツでり

感性に響く提案ができるという話なのだ。

これから求められる新商品開発、ブランディングのためには

感性思考、アート思考からのアプローチが大切なのだ。

先週のモバイルでも書いたが、佐藤可士和氏の展覧会に行ってきた。

そこで「佐藤氏はブランドマークを綺麗にデザインするデザイナーという

わけではない。

その企業の可能性をブランドに反映し、

ブランディングの時間軸をもデザインしている」と書いたが、

このことを展覧会で目の当たりにしてきたのだ。

中島流で付け加えると、

「佐藤氏はクライアントの理念を共有し、

次なるビジョンを引き出し、言語化し、それを的確に表現しながらの

佐藤可士和流のアウトプットを実践している。」

これまでの主な佐藤氏の仕事は・・・、

“SMAPプロジェクト”を解散するまでの17年間担当。

ユニクロは2006年のニューヨーク、ソーホー地区の

旗艦店発進から既に15年経過。

楽天は2003年から17年経過。

楽天はゴールデンイーグルスのマーク、

“FCバルセロナ”とのパートナーシップもしている関係で

カンプノウのサッカー場にはあの楽天のマークがあり世界中で

見られている。

TSUTAYAのTカードは2003年からだ。

これら多くの名のある企業が次なるビジョンを

展開しようとする時に佐藤氏を採用する理由は

数年先をも見据えていることだ。

佐藤氏はクライアント(経営者)としっかり

コミュニュケーションをとり、

お互いのキャチボールから可能性をさらに広げ、

次なる展開までをも導く。

すなわち、その企業の時間軸をもデザイン

しているということ。

今、時代が求めているのは、アート思考、感性思考だ。

その意味で、まさに佐藤可士和的ブランディングは誰もが欲しいところ。

佐藤可士和の仕事道・・・おわかりいただけただろうか?