01/26

2026

人間中心×AI共存の“ビジネスの達人”へ。 “シン・不易流行”へのテーマ続々と!

「“ビジネスの達人”の過去のキーワードや、

これからの時代に求められる“シン・不易流行”

“美意識×凡事徹底”といった視点

非常に興味深く拝見しました。

2026年、そして2030年、2040年を見据え、

中小・中堅企業が生き残るための

“次の一手”となるテーマをご提案します。

これまでの文脈…未来志向、人間中心、AIとの共存、

本質的な経営…を踏襲しつつ、

新たな視点を加えたテーマ案を紹介します」

だって!

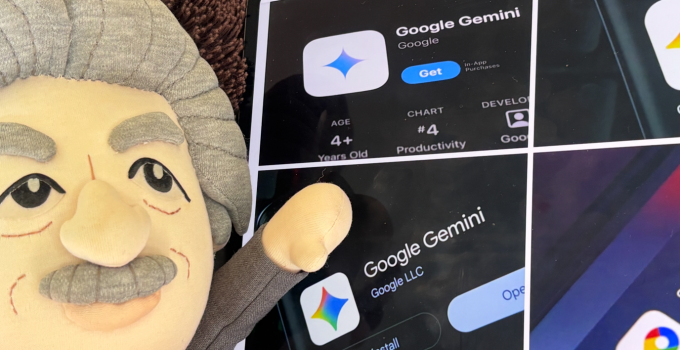

これは“Gemini 3 Pro”に、このところの

“ビジ達”のテーマを取り込んでもらい、

次なるテーマ案を出してもらったときのプロローグ。

「○○と言った視点、非常に興味深く拝見しました…」

へ~こんなお上手をプロローグに入れられるようになったのだ。

いよいよ生成AIが“気の利いた会話”の下地ができてきた

ということなのだろう。

【Geminiが提案してくれた2030年を見据えたテーマ案】

ということで、Geminiが提案してくれた

…未来志向、人間中心、AIとの共存、本質的な経営…

をベースとするビジ達「シン・不易流行」へのテーマ案。

その1◆“週3正社員”がエースになる日?!

フルタイムだけが正解じゃない。

優秀なパラレルワーカーや介護・育児中の人材を

“週3正社員”として核に据える組織戦略とは?

→いいねえ~、まさにピープルマネジメントであり、

人的資本経営の実践ということ。

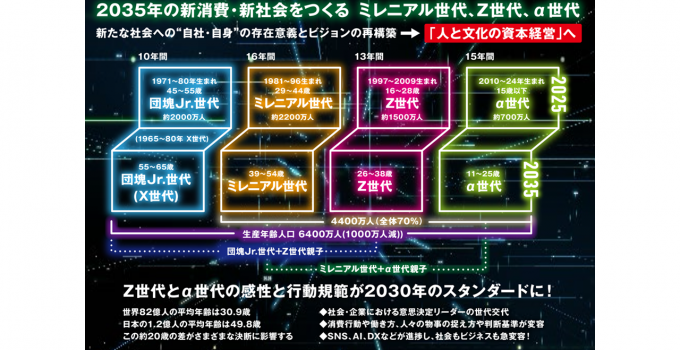

その2◆Z世代・α世代が選ぶのは

“就職”ではなく“就社”でもなく“就志” ?!

会社の規模や安定性ではなく

“志(パーパス)”に共感できるかどうか。

採用サイトより先に磨くべきは経営者の“言葉”。

→うんうん、入口は“パーパス”ってこと。

次はその仕事内容?!給料の多寡?!

その3◆オフィスは“働く場所”から“雑談する場所”へ?!

リモートワークが定着した今、リアルなオフィスの価値は

“偶発的な出会い”と“無駄話”にこそある。

→弊社もリモートワーク中心で、出社は当番制となっているが、

確かにオフィスの役割であり、使い方が大きく変わってきた。

その4◆サイバーセキュリティは“コスト”ではなく“信頼の証” ?!

情報漏洩は一発で信用を失う。

堅牢なセキュリティ体制こそが、大手企業と取引するための

最強のパスポートとなる。

→アサヒビール、アスクルとたて続けにランサムウェアに

やられたようだが、どこから忍び寄ってきたのか?!

私たち中小企業から入り込んだとしたら…

その5◆M&Aは“乗っ取り”ではなく“時間を買う”戦略?!

後継者不足の解決策としてだけでなく、

異業種の技術やノウハウを

一瞬で手に入れるための友好的M&A活用法。

→今後は中小企業においてもM&Aは、

もっともっと多くなるに違いないのだ。

その6◆“事業承継”は親子のバトンタッチではなく

“創業の精神”のインストール?!

株式や役職を譲るだけでは失敗する。

先代の“想い”や“美意識”を次世代がどう解釈し、

アップデートするか。

→私はすでに創業40数年の会社を無事承継したが、

経営者会議とリーダーズセミナーを事業のベースとする

“株式会社QB総合研究所”の承継はこれから。

パーパスは明確だし、ここには娘がいるので、

スムーズにいくことを祈っている。