12/26

2022

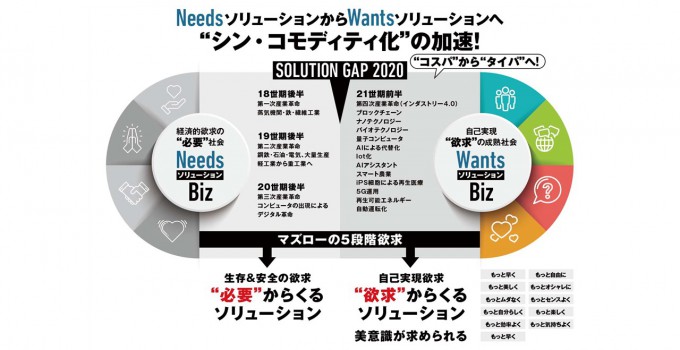

“シン・コモディティ化”の加速!

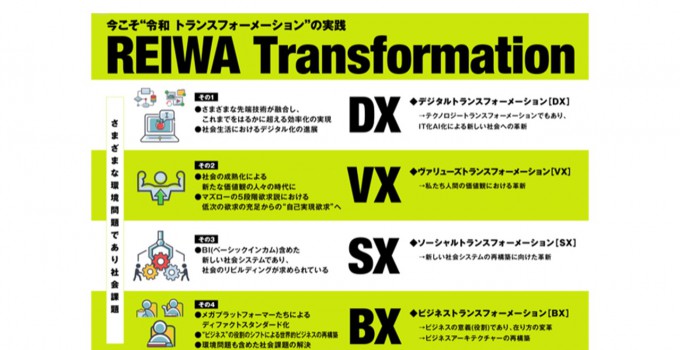

2020年を境目に第四次産業革命(インダストリー4.0)は、

このコロナ禍を経て、より加速して進んでいっている。

まさにしばらく前に紹介した

「Needsソリューションから、Wantsソリューションへ」の概念である。

この大きな時代の変わり目に着目して、この概念図を創ったわけだが、

改めて今、その変化の大きさに驚いている。

今回ここで注目したいのは、この第四次産業革命によって

あらゆる産業で起こっている、

新しい時代の商品・サービスの“コモディティ化”だ。

中島流では“シン・コモディティ化”となるわけだが...

“シン”と付けてる理由は、それまでのコモディティ化とその流れも

変化の大きさも、そのスピードも違っているからである。

コモディティ化とは、市場参入時に高付加価値を持っていた商品の

市場価値が低下し、一般的な商品になるということ。

差別化戦略として機能、品質、ブランド力などが挙げられるが、

コモディティ化が進むとこれらの特徴が薄れ、

消費者にとっての商品選択の基準が価格や量に左右されることになる。

また、“コモディティ化”をビジネス用語では

“一般化”の意味でも使われるようになっている。

ここで“シン・コモディティ化”のわかりやすい例を6つ紹介する。

【その1 コンビニのコーヒー】

セブンイレブン、ファミリーマート、

ローソンなどのコンビニが揃って提供しているコンビニのコーヒー。

最初は100円コーヒーだったものが、最近では値上がりもみられる。

コンビニでのコーヒーは当たり前になったというわけだ。

コーヒーマシンやラインナップも多種多様だが、

国内のコーヒー消費量の増加にも大きく貢献した。

【その2 情報収集はSNSから】

→オシャレなカフェやホテル探し等はInstagram

→SNSによるコミュニケーションが日常

→LINEやアプリ診療も普及

【その3 エンタメは無料コンテンツやサブスクを利用】

→(無料コンテンツ)YouTubeやTikTok

→(サブスク動画配信)Netflix、Amazon prime、Hulu、etc.

【その4 洋服はオンライン(EC)が20%超】

→ZOZOやユニクロ、アダストリアなど

→エアークローゼットはアパレルレンタルのEC(サブスク)

【その5 中古品の流通】

→メルカリ、ヤフオクなど

→読みたい本をメルカリで100円で買って、読み終わったら100円でメルカリへ

【その6 Googleカレンダー等のスケジュール管理はデジタル化へ】

→ほぼ日手帳は、遂に減収だという

この“シン・コモディティ化”を促進している世代が、

Z世代でありミレニアル世代だ。

分かりやすく言えば、スマホやパソコンを使った商品やサービスが、

Z世代やミレニアル世代に選ばれ、生き残ったものが

コモディティ化して私たちの世代に回ってくるという流れ。

私たちデジタルに遅れをとっている世代に回ってくるのは

残念だがその後となるわけだ。

DXが普及しつつある昨今は、昭和や平成の時代のコモディティ化と、

その内容も流れもスピードもかなり違ってきてる。

DX自身のコモディティ化も2025年だと言われているが、

各企業のDXへの取り組みにより次々と生み出されている

商品・サービスは、次々と市場原理により取捨選択され、

そしてコモディティ化されていく。

ロボットやAIを活かした商品やサービスも

どんどん市場に登場してコモディティ化されていくことになるだろう。

コモディティ化の傾向は、もっとスピードを増し

さまざまなビジネスであり生活に落とし込まれ、

社会システムも徐々に変わっていくことになるのでは?!

2030年には私たちの生活は予想を超えて大きく変わっているように

思うのは、私だけだろうか。