08/29

2022

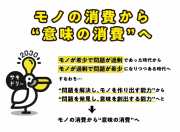

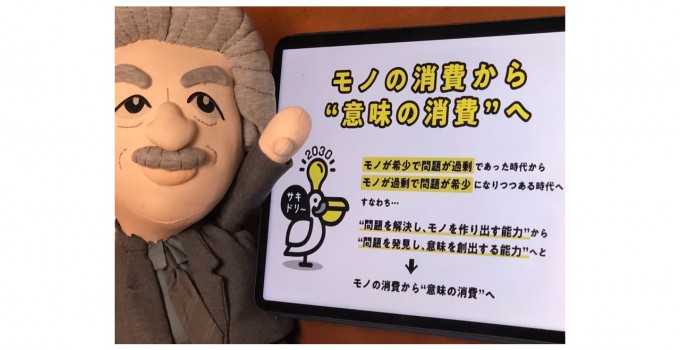

→モノの消費から“意味の消費”へ

“モノの消費からコトの消費へ”はよく使われていたし

私も度々口にしていた。

すでに30年以上前から使われていたかもしれない…

今回、私が発信するのは“コトの消費”ではなく“意味の消費”だ。

先にも紹介したが、成熟化時代というのは

“モノ”が過剰で“問題”が希少になりつつあるということ。

すなわち…

“問題を解決し、モノを作り出す能力”から

“問題を発見し、意味を創出する能力”へとシフトしているという。

そこで中島流の解釈は、

ミレニアル世代、Z世代の人たちは

“モノの消費”でも“コトの消費”でもなく、

「意味の消費」をしているのではないかということ。

マーケティング的な捉え方でも、“意味の消費”と捉えると

そのアプローチの仕方が見えて来るのではないか!?

先週のビジ達“令和のアップデートの実践”でも話したが、

アップデートしなければならない理由の一つとして

この“モノの消費から意味の消費へ”価値観が

シフトしていることがあげられる。

この価値観のシフトによって大きくビジネスが変わった。

クルマ、自転車、部屋もシェア。サブスクの導入。

モノを所有しないで、その用途だけを利用するという発想。

すなわち“所有する意味”が見いだせなかったということだろう。

一方で、若い人たちがUber eatsや出前館などの

デリバリーサービスにお金を使い、頻繁に使用するのは

そこになんらかの意味が見いだせてのことだ。

この感覚は、まさにミレニアル&Z世代の

人たちでないとわからないと言っていいだろう。

少なくとも私たちの時代の価値観や選択とは変わってきている。

このところ注目のNFTでは、

日常に使えないメタバース空間上の商品が

破格の高値で売れているという。

これもそこに意味を見出した人たちの行動ということだろう。

また私たちの、ビジネスや企業にも“意味”を求められている。

先に紹介した“パーパス時代のビジョンの山”でも発信したが

「パーパス=企業の存在理由」が明確でないと多くの若者は、

そこで働く意味をみつけることができないのだ。

VUCAな世界且つ“モノが過剰で意味が枯渇している”状況では

これまでのリーダーシップ“HOW=どうやるのか?”だけでは、

組織の方向づけも、モチベーションを引き出すことも難しい。

“WHY=なぜやるのか? WHAT=その目的は?”を示すことが

組織に勢いを与え、モチベーションを引き出すこととなり

組織のパフォーマンスを高めることにつながるのだ。

これも“意味の消費”の現象といってもいいのかもしれない。

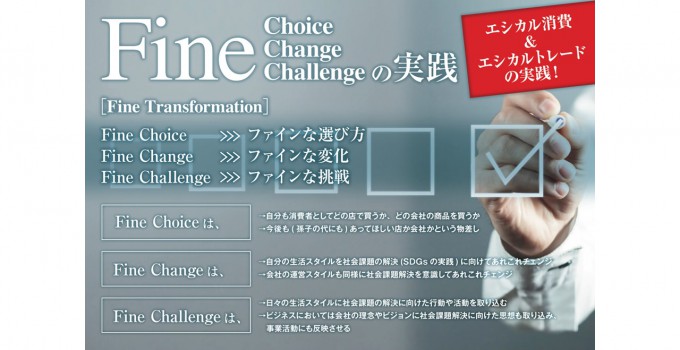

これからのビジネスにおいて“意味”を意識していくことが

選ばれる側になる重要な視点になってくるだろう。