07/04

2022

もっとエシカル消費&エシカルトレードの実践

私がプロデュースを務めナビゲーターもさせていただいている

NBCの動画番組、“Beyond Business Channel”。

先日、ここにゲストで来ていただいたのが、

株式会社KOLテクノロジーズの池田社長。なんと30歳!

この方の発信内容が私にとってインパクトがあったので紹介する。

“テクノロジーの⼒で⼈々の好きと商品を結びつけ

地球上のあらゆる商品ロスを0 にする”

がKOLテクノロジーのパーパス。

それを実⾏するための第⼀歩として、

サステナブルファッションプラットフォーム“Beee”を開発した。

ファッション業界のロスを0 にするために、

A I による画像解析でインフルエンサーと余剰在庫を

マッチングするという。

インフルエンサーとのネットワークがそもそもあった

池田社長は、社会課題解決取り組みへの

賛同をしてもらう呼びかけをインフルエンサーにする。

そこで集まったインフルエンサーはすでに1000人以上にのぼる。

かたや、余剰在庫のファッションアイテムを

色・デザイン・生地を画像解析で分析をして

集まったインフルエンサーとマッチングをする。

それぞれの商品にふさわしいインフルエンサーに

商品についての発信をしてもらおうという仕組み。

池田社長がこのことをビジネスにしようと考えたきっかけは

前職で大量の余剰在庫の廃棄を目の当たりにしてからという。

自分達のもっているノウハウを駆使し、

ビジネスで解決をしていくという。

私もこの発想をすばらしいと感じたし、

実際に多くの投資家の方々もこのビジネスに興味を持っているとのこと。

前回も紹介したが、2015年に

世界29カ国のミレニアル世代を対象に調査したデータでは、

◆その企業が事業を行なっている目的を重視する⇒60%

◆高い給料をもらうよりも人のためになる仕事をしたい⇒44%

◆勤務先が社会に貢献していると働く意欲が増す⇒36%

このようにミレニアル世代は未来に対して責任を持つ意識が高く

社会課題の解決に取り組にも積極的だ。

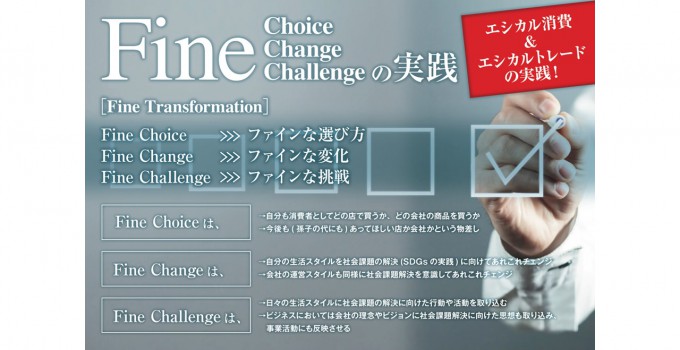

さて話はタイトルに戻るが、

経営者も、サラリーマンも、主婦も、子供も

すべての人は消費者だ。

日々の暮らしの中の買い物を通じて、

世界が抱えている問題解決に一端を担うことが可能。

どのお店で買うか、どこの商品(ブランド)を買うかの選択次第で

世界の抱えている問題を解決へと導けることもある。

もっと言えば、企業間の取引(B to B)においても

“エシカル”すなわち“道徳観・倫理観”のある取引を

優先していくと、もっと大きな課題解決に

つながるのではないだろうか。

このことを“エシカルトレード”と中島流で名づけてみた。

私たちのクライアントだとしても、企業として

エシカルトレードを実践しているのか。

さまざまな取引先もコスト重視だけでなく、

その辺を理解して企業運営しているのか。

これからは企業も“エシカルトレード”優先の時代です。

ぜひ、そんなエシカルトレードを実践していきたいものだ。