03/22

2022

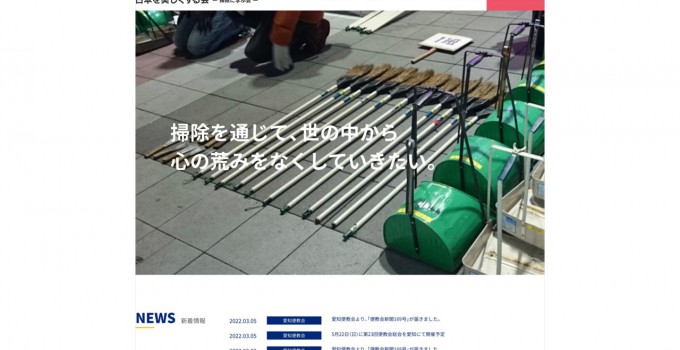

“再構築時代”の到来!? 日本を美しくする会コーポレートサイトがリニューアル公開!!

私たちには今、ビジネスも社会生活も

社会の仕組みも全てを見直すときが来ている。

そんな折に、“日本を美しくする会”の、

コーポレートサイトでも見直しがされたので

是非クリックしてほしい。

http://www.souji.jp/index.html

リニューアルされたホームページのデザインは、

“掃除の会”のことを知り尽くしている

40歳代の若者(?)が担当してくれた。

(斎藤大輔さん、お疲れさまでした)

やはり今どきのコーポレートサイトは、

見やすさ、分かりやすさ、スマートなデザイン

そしてモバイル対応が必須と言っていい。

よくあるのが、最初に作ったホームページへの付け足しのくり返しで、

ユーザーにとってわかりにくく、

利用しづらいものになっていることが多い。

すると、せっかくホームページに入って来てくれた

としても、すぐ出て行ってしまう。

(もちろんデザインについても、今風でないと同様だが…)

実は半年ほど前に、“清風掃々”(会報誌)の

webマガジン化を進めたことで、ホームページの

リニューアル提案がしやすくなり、

今回のリニューアル公開となったわけだ。

“日本を美しくする会”は発足して約30年になり、

会の関係者の高齢化も進んでいる。

執行部であり理事会のメンバーも年配の方々で

構成されていて、ホームページのリニューアルだけではなく

さまざまな角度から再構築が必要になってきている。

そう考えると、この令和時代を迎えて、

私たちの“日本を美しくする会”などのNPO組織はもちろん、

さまざまな企業や団体も“再構築”が必須の時代になった。

“平成”はまだ昭和の延長的イメージだったが、

“令和”は企業の存在意義が変わろうとしている。

その理由は、社会が大きく変化しているからだ。

環境問題・格差問題などの世界的社会課題、

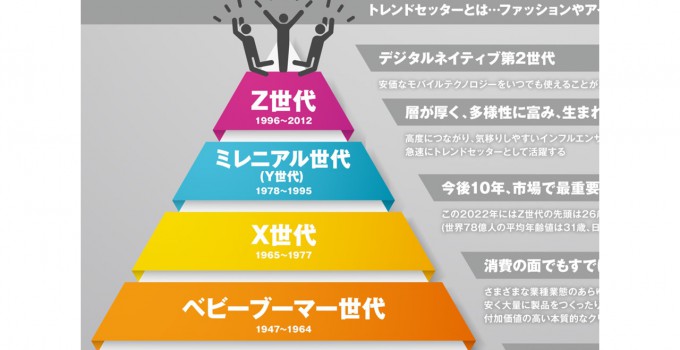

活躍する世代もミレニアル世代からZ世代へ移行、

デジタル化の波とグローバル化、

そして、新たな価値観の台頭と変化が著しい。

すると自ずと、企業も諸団体もこの大きな変化に

対応していかねばならず、再構築が求められるということ。

コーポレートサイトのリニューアルだけでなく、

企業の目的、組織、事業内容の再構築も必要に

なってきているのだ。

2年ほど前に予測し発信していた

「ビジネスも社会生活も社会の仕組みも

全てを見直すときが来ている」という

“令和のbizパラダイムシフト”。

このキーワード、憶えてくれているだろうか!?

これが現実のものとなりつつある。

まさに、再構築時代の到来⁉︎ ということ。