09/23

2020

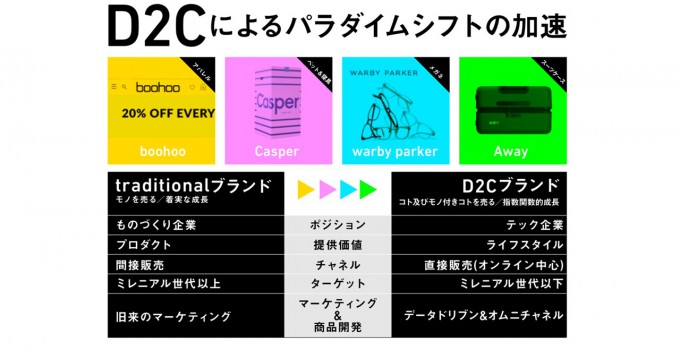

“D2C”が加わってもっと加速

今やアメリカのショッピングモールは、あちこちで

歯抜け状態。いや、モールの1/3が閉鎖の危機だという。

その立役者がアマゾンであり、D2Cブランドだ。

ZARAも、ECサイトで直接販売するスタートアップの

アパレル企業を意識して、1200店舗を閉鎖して

ECシフトするという。

今、H&MやGAPも厳しい状況におかれているのも

D2Cブランドの影響によるもの。

“D2C”とは“ダイレクトトゥコンシューマー”の略で

メーカーが直接消費者へ販売すること。

もちろんそのほとんどがオンライン上で行われている。

少し前にビジ達で紹介したイギリスのECファストファッション

ブランド“boohoo”(ブーフー)もD2Cだ。

D2Cブランドでは“テスト&リピートモデル”と言い、

初めに多品種、小ロットで生産をし、テスト販売の結果を見て

リピート再生産をし、さらにそのデータを元に本格的な販売となる。

販売の裏づけがされてからの生産なので

リスク回避されるというわけ。

“データドリブン”と言って、データをベースにし

次なる展開を決めていく手法だ。

マットレスや枕などの寝具を販売する“Casper”もD2Cブランド。

オンライン販売のため、家賃、人件費の節約ができ、

当然価格は安価にできる。

また100日間の無料体験というサービスをしているのだ。

しかも10年の補償付きだという。

キャスパーでは、マットレスを実際に触れてみて、しかも寝てみることが

できる有料のデモルームがある。

そこは昼寝ができる体験サービスショップなのだ。

実は、このキャスパーの出現からわずか4年ほどで、

アメリカのマットレスの最大手、“マットレスファーム”が破綻

したという。

消費者にとっては、価格が安いだけでなく、洗練のUI,UXでサービスも

充実していることで、キャスパーが選ばれるというわけだ。

(UI/ユーザーインターフェイス、UX/ユーザーエクスペリエンス)

今、ニューヨークのソーホー地区周辺にはD2Cブランドの

ショップや体験できる場所が増えている。

メガネやスーツケースのスタートアップ店が開店し

今までとは違う店構えがあちこちにあるという。

[概念図参照]

●さてここで、今までの“既存ブランド”と“D2Cブランド”の違いを

ポジショニング・提供価値・チャネル・ターゲット、

マーケティング手法の観点から分析してみた。

↓ ↓ ↓

→既存ブランドは、ものづくりの企業であり、間接販売、

ミレニアル世代以上がターゲットで広告代理店を通す旧来のマーケティング手法。

→一方D2Cブランドは、テクノロジーを駆使したテック企業であり、直接販売、

提供するのはライフスタイルで、ミレニアル世代以下がターゲットとなり、

マーケティングは“データドリブン”で“オムニチャンネル”なのだ。

この対比から見てもD2Cブランドが今後成長していく

ことはわかるだろう。

これからはオンラインがもっともっと加速していくのだ!!