06/08

2020

「すでに起こっている未来」に気づけ!

「すでに起こっている未来」に気づけ!

丁度今から1年程前ビジ達で、

このフレーズを発信していた。

ドラッガーの著書「創造する経営者」にて、

“第一に、未来は分からない”

“第二に、未来は現在とは違う”

だが、

“すでに起こった未来は、体系的に見つけることができる”と

書かれている。

未来は予測不能ではあるが、未来を決める要素はすでに

存在しているということだ。

お気づきだろうか?

この本の中では、“すでに起こった未来”という言い方をしている。

この言葉は、翻訳者が書いた言葉だが、

私は、あえて“すでに起こっている未来”と発信している。

すでに起こっている現象が継続的につながっていくのが“未来”。

したがい、“起こっている”にこだわりたい。

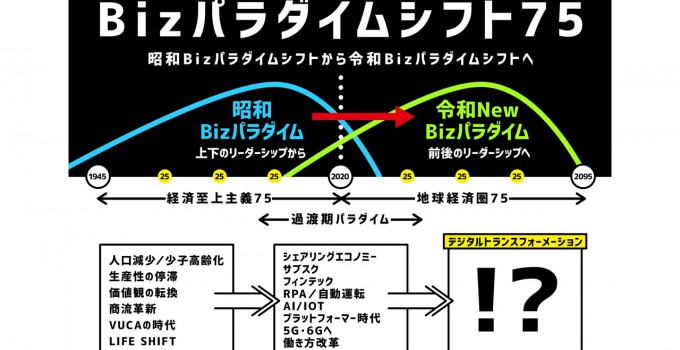

今、日本のビジネスでは構造改革が起きようとしている。

日本では6000万人が働いていて、半分が41才以上で

残り半分がミレニアム世代、Z世代だ。

すなわち、これからはますますミレニアム世代以降の人が

増えていくということ。

例えば私が1才年齢を重ねると、新しい世代が世の中に100万人以上

排出されてくるのだ。

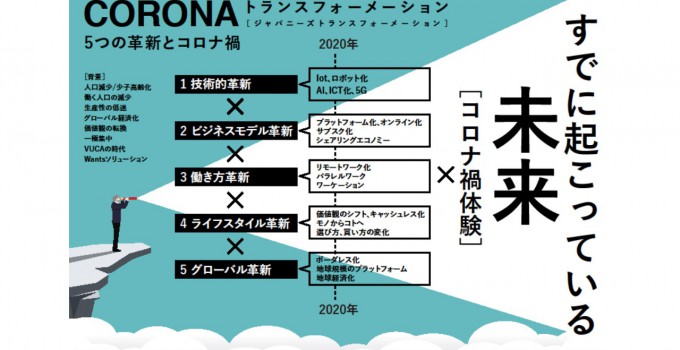

そこで、中島流の“ジャパニーズトランスフォーメーション”より

これから起きる5つの革新をあげると・・・、

1. 技術的革新

IoT/ICT/AI化/5G

2. ビジネスモデル革新

世界的なプラットフォーム化

サブスク化/オンライン化/シェアリングエコノミー/

キャッシュレス化

3. 働き方改革

リモートワーク化/パラレルワーク/ワーケーション

4. ライフスタイル革新

価値観のシフト/モノからコトへ/選び方・買い方の変化

5. グローバル革新

ボーダレス化/地球規模のプラットフォーム化/

地球経済化

この5個の革新(イノベーション)はそれぞれが掛け合わされ、

それにもうひとつ現在の“コロナ禍”により、

“すでに起こっている未来”が

明確化され、スピードアップされている。

これまでもパラダイムシフトが起き、大きな変化が起きると

再三発信してきたが、

これからのビジネスシーンはまだまだ混沌としてゆく。

ある程度の着地をみるにはまだ何年も必要だろう。

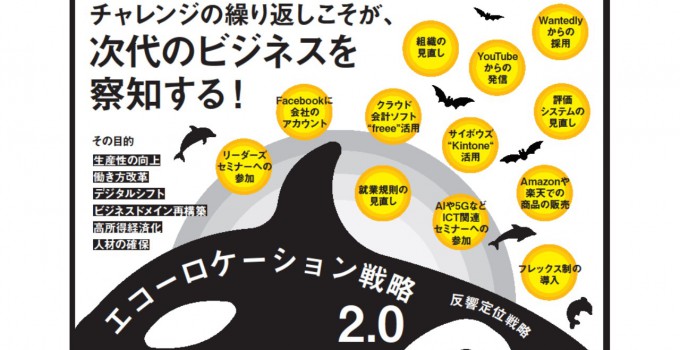

でも、今、“すでに起こっている未来”は

あちこちに見て取れるわけで、

いかにその“起こっている未来”を裏付けに

次なるチャンレンジをするかということ。

さぁ、“すでに起こっている未来”を正視せよ。